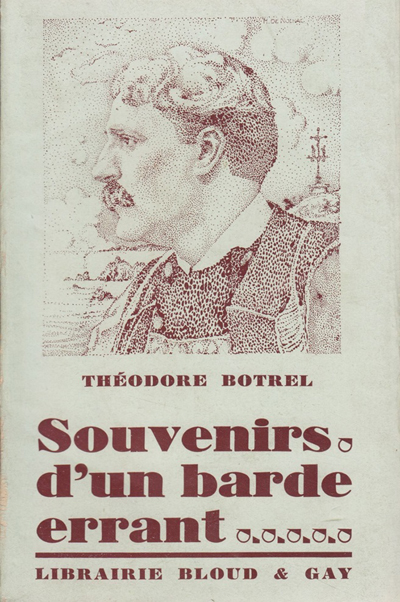

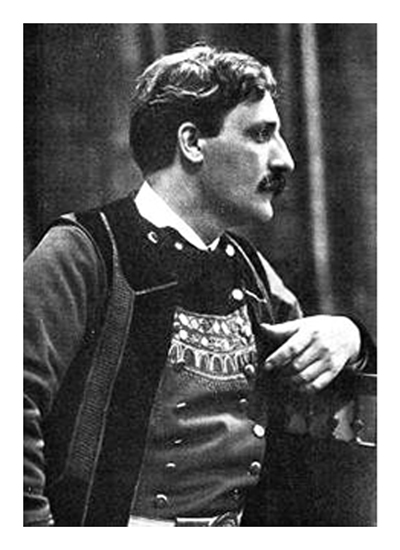

Théodore Botrel

Deuxième partie

Chapitre seize

Dans la basoche

Les lamentables débuts dont je vous fis, ces temps derniers, les confidents, chers lecteurs, eurent au moins, pour moi, ce résultat précieux de me faire bien connaître certains milieux populaires que je devais chanter plus tard, de me bien faire comprendre, et aimer, et plaindre le Peuple, le Peuple vrai travailleur et courageux, et non le "Populo" cynique et toujours grondant que je ne fis que frôler avec effroi. Si j'avais réussi dans un de mes premiers avatars, je n'aurais sans doute jamais changé de milieu et jamais non plus, en conséquence, rimé les œuvrettes qui, depuis, à tort ou à raison, m'ont donné une vogue modeste, injustifiée peut-être, mais incontestable et dont je jouis encore à l'heure présente.

Ce fut, une fois de plus, le bon Directeur du Patronage Saint-Augustin qui me découvrit la place où je devais, enfin me maintenir, sans accroc aucun, durant plusieurs années.

- Un de nos bienfaiteurs - me dit-il - un avoué, Me Denormandie, me demande un petit clerc. Allez donc vous présenter à lui de ma part.

L'étude était située au deuxième étage d'un splendide immeuble faisant le coin des boulevards Malesherbes et Haussmann, en face des fameux Magasins de Félix Potin.

Me Ernest Denormandie était un homme d'une quarantaine d'années, très élégant, un peu lointain, mais doux et bon et comme un peu triste, toujours. Son étude, des plus prospères, s'achalandait particulièrement dans la haute aristocratie parisienne. Que de mondains, des plus huppés, dans les salons desquels, quinze années plus tard, j'interprétai mes Chansons de chez nous et mes Chansons de la Fleur de Lys ne se doutèrent jamais qu'à un moment de ma vie j'avais été le dépositaire de leurs plus intimes secrets alors que je "grossoyais" les détails prolixes et souvent pitoyables de leurs instances en justice !

Nous n'étions guère, dans l'étude, que deux employés, au sens précis et banal du mot : l'expéditionnaire et moi. Les clercs, du Principal - du "pal", comme on disait - jusqu'au plus jeune des "amateurs", ne faisaient guère que la traverser pour y parachever leur doctorat, y préparer leur thèse, en passant quelque peu de la théorie à la pratique.

L'expéditionnaire se nommait Augagneur. C'était un vieux Bourguignon salé, plein de jovialité et qui demeura durant toute sa vie le type même du zouave - du "zouzou" qu'il fut durant les plus belles années de son insouciante jeunesse gai vivant, un peu bambocheur même à l'occasion, mais toujours "le cœur sur la main".

Nos Principaux furent, tour à tour, MMes Martin et Patenôtre (devenus, plus tard, de grands tabellions parisiens) et, enfin, Manuel Fourcade actuellement bâtonnier de l'Ordre en remplacement de Me Henri-Robert, autre familier de l'étude avec son ami Raymond Poincaré.

On ne saurait imaginer homme plus doux, plus souriant, plus imperturbablement affable que Me Fourcade ; il était adoré, d'emblée, de quiconque l'approchait : et je suis certain que son élévation au Bâtonnat fut un hommage rendu par ses confrères à sa bonté autant qu'à son talent.

L'aristocratie était représentée, près d'eux, par MM. de Merville, Delom de Mèzerac et de la Bretonnière, le frère du romancier ; la bourgeoisie par MM. Poulet, le fils de l'avoué d'appel, Marchand, Charton-Demeurs et Guyon, le fils du célèbre praticien ; la Bretagne, par MM. de la Diriays et Loth, ce dernier, né natif de Quimperlé. Avec ces deux-là - qui furent, tout de suite, les amis du pauvre petit saute-ruisseau dépaysé - j'aimais à causer des landes et des forêts natales ; ils m'apprirent à connaître nos vieux auteurs bretons, les Paul Féval, les Souvestre, les La Villemarqué et, plus particulièrement, Brizeux ; j'eus, depuis, l'occasion de les en remercier. M. de la Diriays est devenu, en effet, le beau-frère de M. de Montgermont, le maire inamovible de Saint-Méen ; or, c'est en son château des Gravelles, où j'allais autrefois marauder des châtaignes, que je reçois, à présent, la plus douce et la plus fraternelle des hospitalités. Quant à M. Loth, lui, je l'ai retrouvé souventes fois à Tunis, où il fut juge et substitut avant de devenir Procureur de la République à Alger.

La fréquentation - oh ! modeste, car on ne s'adressait guère à moi ; mais on parlait devant moi, et j'avais de bonnes oreilles et un esprit d'assimilation assez grand - la fréquentation, dis-je, de cette jeunesse intelligente, distinguée, ardente, fut, pour moi, révélatrice de tout un monde ignoré. Ces basochiens parlaient fort peu procédure, mais beaucoup théâtre et littérature. Chaque matin, on s'y racontait, on y discutait la pièce nouvelle entendue la veille au soir; puis le livre que venait de paraître. Les uns étaient pour les Classiques et les Parnassiens, les autres pour les Romantiques ou les Symbolistes qui commençaient à faire parler d'eux ; et l'on s'envoyait à la tête Hugo et Moréas, Leconte de Lisle et Verlaine, Sully-Prudhomme et Mallarmé, Daudet (père) et Dumas (fils), Sardou et Henri Becque ; tous noms mystérieusement sonores qui frappaient pour la première fois mes oreilles. J'en prenais note en cachette et, sitôt libre, je courais demander les œuvres exaltées ou dénigrées à la bibliothèque municipale du Ville arrondissement, rue d'Anjou, dont je dévorai, pendant ces quatre années - et de jour et de nuit - à peu près tous les volumes. Je devins ainsi moins étranger à ce qui se disait autour de moi et m'enhardis jusqu'à placer mon mot dans la conversation. Dès lors ces Messieurs s'intéressèrent à moi, lurent mes premières élucubrations et dirigèrent mes lectures.

Et j'eus l'impression qu'ils me donnaient des ailes.

Mais, comme aussi, tout à coup, mon éducation m'apparut précaire ! Oh ! il me fallait coûte que coûte l'améliorer, sinon la compléter !... Et je me fis inscrire aux cours du soir des Associations Polytechnique et Philotechnique du quartier. Chimie, Physique, Algèbre, Littérature ancienne, j'y effleurai - succinctement - toutes les branches de leurs programmes. Un seul cours y fut, par moi, suivi régulièrement : celui de Lecture et de Déclamation, dont je vous entretiendrai une autre fois.

Chaque soir donc, ma journée finie, j'allais à mes conférences de huit heures et demie à neuf heures et demie ; à dix heures, j'étais rentré au logis familial et, là, assis devant la table de notre petite salle à manger, durant que mon frère, encore écolier, et que mon père dormaient dans les chambres voisines, je "grossoyais" les procès de l'étude, toute une partie de la nuit, à côté de ma mère cousant, cousant sans relâche. Ces copies, que me dispensait l'expéditionnaire, m'étaient payées à raison de deux sous la page et il fallait trimer dur et longtemps pour gagner ses deux francs, chaque nuit ; mais cela doublait, exactement, mes faibles appointements.

De temps à autre, je prenais une demi-heure de répit pour désankyloser mes doigts ; et, alors, vite, vite, j'empoignais le livre "en train", roman ou poème, et, "mezzo voce", pour ne pas réveiller les dormeurs, je lisais quelques pages des auteurs que je venais de "découvrir".

Maman, qui, je vous l'ai dit, était très fine et fort romanesque, mais qui n'avait guère lu, jusqu'alors, que les feuilletons de son Petit Journal, en était, elle aussi, comme émerveillée et vibrait à l'unisson de mon enthousiasme. Si bien qu'à la réflexion j'ai maintenant un peu l'impression d'avoir été, moi son enfant, l'éducateur de la chère femme, son professeur de littérature.

Certains ouvrages de la Bibliothèque Nationale, où je fréquentais aussi, ne devaient se consulter que sur place. Alors, pour gagner du temps, au lieu de faire mes courses "pedibus cum jambis", je les expédiais en omnibus ou en tram (que je payais sur mes petites économies, bien entendu), ce qui me procurait une heure ou deux de bonnes et fructueuses lectures, rue Richelieu.

Cela, les jours seulement où je n'accompagnais pas Me Denormandie au Palais... ou son père, au Sénat.

Car, j'ai omis de vous dire que j'avais deux patrons, puisque je servais aussi de secrétaire - aux heures du déjeuner, plus particulièrement à M. Denormandie, sénateur et gouverneur de la Banque de France.

Il me semble encore le voir, entrebâillant la porte de son cabinet, qui communiquait avec notre étude, y passant sa longue tête chevaline, à la bouche énorme, encadrée par des favoris roussâtres, au long cou perché sur un corps qui n'en finissait plus : d'un claquement de ses longs doigts secs pour attirer mon attention, il me conviait sans un mot à le rejoindre. Alors, c'étaient d'interminables dictées de lettres et de discours griffonnés au galop sur la petite "rallonge" de son bureau et que je devais remettre au propre ensuite. J'y ai gagné l'habitude d'écrire avec une rapidité fort grande, à rendre des points, aujourd'hui encore, à bien des sténodactylos.

Son style était alerte, pas très imagé, mais toujours facile et clair et courant droit au but. Bons exercices pour la formation d'un jeune esprit.

Quand on disait au sénateur : "Le petit Théodore n'est pas là ?

- Bon, bon, répondait-il, c'est qu'il est au Palais, avec mon fils."

Et lorsque l'avoué m'appelait, inutilement, de son côté, il se disait :

"Ah ! c'est qu'il est au Sénat, avec mon père."

J'étais à la Bibliothèque.

Suite : Deuxième partie, chapitre dix-sept - Devant Victor-Hugo. - Chez Henri Becque

|