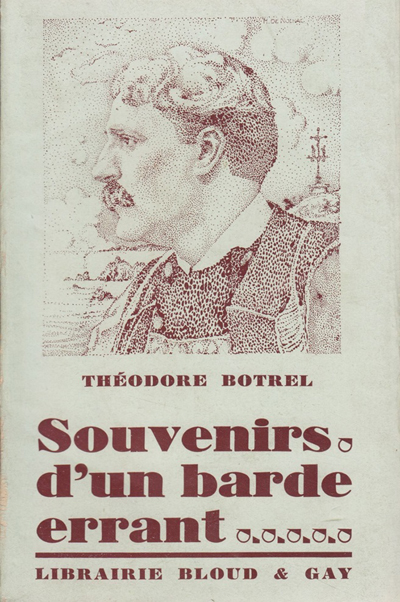

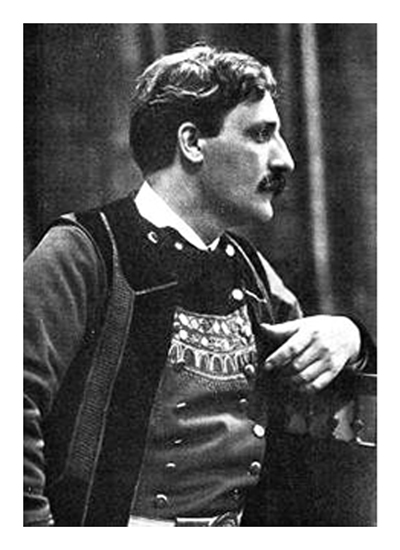

Théodore Botrel

Première partie

Chapitre neuf

Le départ

J'allais donc atteindre mes sept ans et, cependant, je ne connaissais pas encore mes parents.

Au temps où je naissais à Dinan, des compatriotes établis à Paris et qui y faisaient d'exécrables affaires, proposèrent à mon père (qu'ils savaient posséder quelques économies) de lui céder leur fond "en pleine prospérité", désireux qu'ils étaient eux-mêmes, disaient-ils, de se retirer "après fortune faite". Mes pauvres "auteurs", confiants et crédules ainsi que tous les gens foncièrement honnêtes, n'hésitèrent pas un instant on me remit, vagissant encore, dans les bras de ma grand-mère et... en route pour la Capitale !

Six mois plus tard -- que dis-je ? trois mois à peine - il ne leur restait plus, leur petit magot dévoré, que leurs beaux yeux pour le pleurer. Que faire ... Rentrer dare, dare, en Bretagne, parbleu ! et se remettre allègrement à la besogne. Ah bien ouiche ! Quel est le "dépatrié" qui consent à s'avouer vaincu, voulez-vous me le dire ? En avez-vous connu un seul, vous qui lisez ces lignes ... C'est donc que vous seriez plus chanceux que moi. Mais combien en ai-Je entendu, par contre, de ces déracinés battant la plus affreuse dêche à Paris, qui, venus "en vacances" au pays, fagottés en nouveaux-riches, s'écriaient fiérots et crâneurs : "Ca va ! Ça va très bien ! A Paris, voyez-vous, on n'a qu'à se baisser pour en prendre !" En prendre quoi ? De la "mouise" ? Ah ! ça oui, tant qu'on en veut !

Et si, méfiant, quelqu'un ose objecter : "Mais tu n'as cependant point une bien bonne mine, mon pauvre ami", le malheureux "crève-la-faim" insinue, à mi-voix et en clignant de l'œil : "Ah, dame ! la fine vie de Paris, vous savez : c'est dancings et cinémas, petites poules et ribouldingues !" Pauvre, pauvre bougre qui préfère se calomnier, plutôt que d'avouer sa détresse !... Et le plus triste, c'est qu'on l'écoute bouche bée au village, et qu'on l'admire, et qu'on l'envie, et que l'on n'attend plus, dès lors, qu'une bonne et rapide occasion de l'imiter. Si l'on savait !...

***

De ce premier échec, les miens ne se relevèrent jamais, en tout cas ; et ce fut, pour eux, la misère, le "diable à tirer par la queue" durant toute leur vie ; misère digne, convenablement vêtue, fièrement supportée, certes, mais qui, d'être ignorée, n'en était pas moins pitoyable. Aussi mon père, je vous en réponds, haïssait-il Paris cordialement, comme s'il avait eu le pressentiment que la grand-ville serait un jour son assassin. Un tramway l'écrasera finalement, en effet, boulevard Malesherbes, n'ayant encore que cinquante-sept ans ; après quoi notre mère mourra de sa mort. Etonnez-vous, après cela, de mes ardentes croisades contre l'abandon des campagnes et de mon sempiternel refrain, chanté, crié, lancé par moi à tous échos?

Notre petit coin est si doux :

Vivons, aimons, mourons chez nous.

***

A la longue, pourtant, maman s'ennuyait de son petiot. Un second bébé lui était bien tombé du ciel, trois ans plus tard ; mais, c'est égal, elle se languissait de l'autre : l'inconnu, le Breton.

Ah ! c'est que les voyages étaient lents et chers, en ces temps-là ; aussi, les gens pauvres ne voyageaient-ils que fort rarement. Et l'on guettait une "bonne occasion" pour me faire venir à Paris. La première se présenta, quand j'avais quatre ans et demi. Une brave femme des environs de Dinan ralliait la Capitale et elle avait charge de prendre livraison du petit Théo et de son baluchon en gare de Montauban ; car il n'était alors question de chemin de fer, ni à Saint-Méen, ni à la Brohinière.

Grand-mère bougonna ; Tante Lalie pleurnicha : mais il fallait se soumettre. Et nous voilà partis tous deux, la chère vieille et moi, un bon matin, pour faire à pied, bien entendu, les dix ou douze kilomètres qui séparent le Parson de Montauban. Tout alla bien jusqu'au Crouais, car le paysage m'était familier; et puis les enfants aiment le changement. Mais, quand on approcha du Garun, je me sentis dépaysé et commençai à faire grise mine et à regretter, déjà, mon tout petit village.

Grand-mère, un peu lassée, elle, s'était assise sur une borne de la route, pour y souffler un instant; les coudes aux genoux, elle regardait fixement le chemin, comme hébétée et sans souffler mot...

Et moi, tout à coup, de lui dire?

- Grand-mère, vous ne m'aimez donc plus ?

- Ne plus te chérir, mon p'tit gars ? Ça s'pourrait-il ?

- Dame oui, dame ! ... puisque vous vous soulagez d'mâ !

Alors, la vieille m'attira tout contre elle, appuya mon jeune front contre son vieux couur que j'entendais battre, battre à grands coups sourds, et m'y retint cinq bonnes minutes. Puis, presque brutalement, elle se redressa tout d'une pièce, ramassa mon bagage, me prit par la main et, tournant le dos à Montauban, me dit simplement?

- Rentrons !

Et nous rentrâmes.

***

Deux ou trois autres tentatives semblables ayant semblablement échoué, mes parents décidèrent finalement de m'arracher à la tendresse de mon aïeule... "manu militari".

Un de mes oncles - Théophile - tirait, à cette époque, ses sept ans de service à Paris. Au cours d'une permission, il vint cantonner chez nous. J'étais pantelant d'admiration - oh ! je m'en souviens ! - devant son pantalon garance, son beau képi, ses boutons de cuivre et son ceinturon qu'il astiquait devant moi chaque matin ; et devant ses godillots, donc ! rayonnants comme deux petits soleils, alors qu'il les avait cirés, le pied posé sur un des barreaux de la vieille échelle qui montait au grenier...

Ce fut lui qui dit, un matin, à grand-maman.

- Ma permission tire à sa fin, mère; et je vais rentrer à Paris.

Puis il ajouta, en rougissant un peu, mais d'un ton qu'il voulait faire paraître dégagé et sans appel?

- Ah !... et puis j'ai oublié de vous dire que la belle-sueur m'a fait jurer de lui ramener le petit Théo. Préparez donc ses hardes : on prendra le train demain, à la nuit.

- Bon !... Bien !... dit la bonne vieille devenant, elle, toute pâle ; ça sera fait à votre convenance.

Et elle nous tourna vivement le dos... pour nous cacher ses larmes, sans nul doute.

Nous quittâmes le Parson le lendemain, tous quatre, GrandMaman et la Tante tenant à nous accompagner jusqu'à Montauban, car, vingt-quatre kilomètres, aller et retour, n'étaient pas pour les effrayer. Moi, plus dégourdi que jadis, j'étais tout content, ce coup-ci, d'aller en chemin de fer pour la première fois de ma vie; tout fier, aussi, de voyager en compagnie d'un soldat en si bel uniforme !?

On m'avait "habillé beau" pour la circonstance, d'un long pantalon rayé, d'un gilet de lainage marron et d'une petite blouse toute courte et toute roide; sur la tête, j'avais un amour de petit chapeau rond, de feutre noir, un peu grand - bien confortable, quoi ! - et j'étais chaussé de bonnes galoches neuves, un peu larges, et dont les semelles de bois sonnaient gaiement sur la grand-route blanche. Je ne suis donc pas venu à Paris "pieds nus", ou "en sabots", suivant les clichés consacrés ; non... mais je puis dire que j'y suis arrivé "en galoches". Ça ne fait pas beaucoup plus riche, mais c'est tout de même plus correct.

Ce que furent les derniers adieux, vous le devinez. Embrassé, re-embrassé, serré, écrasé dix fois, alternativement, dans les bras de mes deux nourricières, arrosé, inondé de leurs larmes auxquelles se mêlaient les miennes, j'aurais manqué le train, une fois de plus, sans l'énergie toute martiale de mon oncle qui m'empoignant, tout à coup, d'une main au collet, de l'autre par le fond de ma culotte, m'engouffra -- hop-là ! - dans le wagon où lui-même n'eut que juste le temps de se hisser, car le train commençait à démarrer.

Adieu, petit Parson, mes bois jolis, mes genêts d'or et mes gros pommiers roses ! Adieu, mes gais amis d'enfance, mes vaillants oncles et ma "tantine" et la plus douce des mèresgrands l... Quand vous reviendrai-je, à présent ...

Et qui de vous retrouverai-je ?

Suite : Première partie, chapitre dix - Parisien !

|