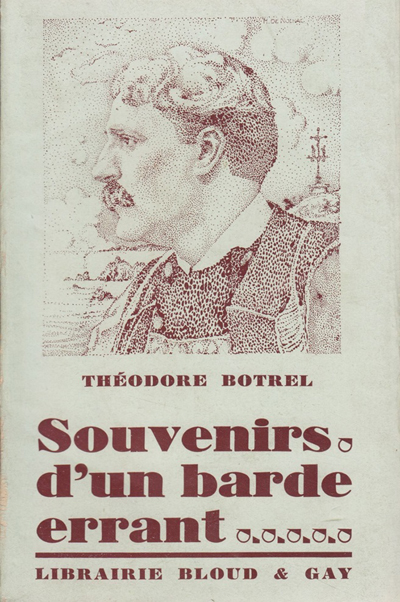

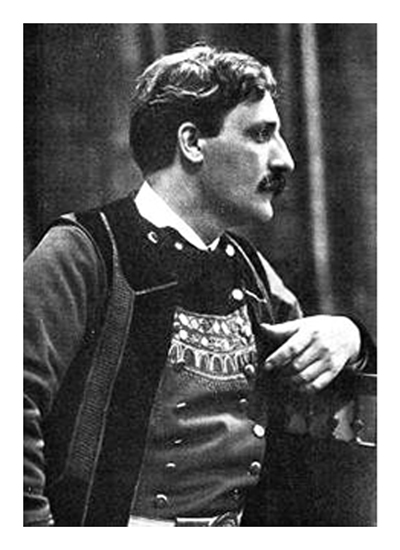

Théodore Botrel

Deuxième partie

Chapitre dix-huit

Débuts... dramatiques

Je vous ai dit, je crois, que le cours postscolaire de l'Association Polytechnique suivi le plus régulièrement par moi était celui de Lecture et de Déclamation. J'en étais, certainement, le plus assidu des élèves.

Il était fait, rue Caumartin, par un étrange professeur, sans grande allure, mais non sans talent, nommé Marius Laîné, qu'Antoine a bien connu, lui aussi, car il en parle dans ses "Mémoires". Haut comme trois pommes, légèrement bossu, longs cheveux "à la Mendès" (comme on disait alors), et barbe "à la Landru" (dirait-on aujourd'hui), toujours vêtu d'une sévère redingote de notaire, il ressemblait bien plutôt à un personnage d'Hoffmann qu'à un Delobelle ou à un Brichanteau conventionnels. Au théâtre, il eut été le plus quelconque des acteurs. Comme professeur, il était incomparable. Cela arrive souvent.

J'étais déjà un "liseur" enragé, vous le savez : il fit de moi un "lecteur" excellent. Oui, Ricquier - dont je suivais également les cours du dimanche, au Palais de l'Industrie - et lui, m'apprirent à aimer la lecture à haute voix, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mon entourage ; et d'aucuns de mes amis prétendent que je fais honneur, encore, à mes vieux professeurs.

Marius Laîné m'apprit à réciter distinctement et avec émotion Ce qu'à fait Pierre, de Jean Aicard, les Nuits et A Ninon, de Musset, le Lac et le Crucifix de Lamartine, plus quelques poèmes de Victor-Hugo, Sully-Prudhomme et François Coppée. Le jeudi soir, il nous donnait un cours supplémentaire, chez lui, rue de Seine ; et, là, dans un coin de son petit salon, surhaussé d'une marche, je fus, bientôt, le Philinte débonnaire (Il faut fléchir au temps sans obstination) de cet Alceste irascible (L'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait).

Il nous enseignait aussi le monologue célèbre du Mariage de Figaro et il fallait le voir, alors, sautillant de droite et de gauche, tour à tour narquois, rieur, cinglant ou amer, essayant parfois de se redresser pour glapir fièrement : "Et qu'avez-vous fait pour tant de biens, Monseigneur ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Tandis que moi, morbleu !"... puis, tout à coup, figé sur place et chuchotant : "On vient !... C'est elle !... Ce n'est personne !"

Ah ! le brave homme ! Ce qu'il en "mettait !" Mais où il devenait épique, vous en souvenez-vous, Antoine, c'est quand il nous silhouettait le personnage de Triboulet, le bouffon du "Roi s'amuse". Il semblait, d'ailleurs, créé et mis au monde pour le jouer, ce rôle-là. Il lui suffisait d'appliquer son genou gauche contre sa rotule droite et, alors, devenu ainsi cagneux à souhait, bossu qu'il était déjà de naissance, nous avions sous les yeux le Triboulet rêvé.

"Ce vieillard m'a maudit !" râlait-il, affalé, et il semblait, vraiment, porter, sur son dos, le poids énorme de la malédiction de M. de Saint-Vallier.

Puis, comme il était sinistrement sarcastique quand il vitupérait ce méchant François 1er, son maître jeune et beau :

Qui me pousse du pied dans l'homme où je soupire

Et me dit en baillant : bouffon, fais-moi donc rire !

et que, ce disant, il ouvrait une large bouche - four immense en la nuit de sa barbe - et bâillait, bruyamment, à s'en décrocher la mâchoire !

Il m'impressionnait tellement que je n'eus plus bientôt qu'un désir ; l'égaler. Et je piochai, sans répit, ce terrible monologue.

Chaque soir, en sortant de l'étude, sitôt de retour chez nous, seul dans notre petite salle à manger, je m'essayais à rentrer de mon mieux, mois aussi, ma tête dans mes épaules, à coller, moi aussi, ma rotule droite contre mon genou gauche pour faire de mes deux jambes un X parfait ; et je hurlais douloureusement au grand émoi de nos voisins :

Ce vieillard m'a maudit ! ... Ce vieillard m'a maudit !

Tant et si bien qu'à la longue ma mère se fâcha rouge. "N'est-ce pas idiot, un rôle pareil ? s'écria-t-elle, un rôle de bossu ! Si tu crois que c'est flatteur pour moi ! Non, mais il est fou, ton professeur : tu pourras le lui dire de ma part... Enfin ! en voilà assez ! Que je ne t'entende plus !... Et puis, tiens-toi droit, hein ?"

Elle avait raison : quinze jours encore de ces répétitions acharnées et je devenais bossu et cagneux pour le restant de mes jours !

Mais vous pensez bien que je ne m'efforçais pas à acquérir une telle lumière pour la laisser sous le boisseau. Aussi fondai-je, avec de bons camarades (Constantin, Legoy, Vincent, Lacault, etc.) une petite société artistique : La Famille Littéraire, qui tenait ses assises et donnait ses séances en la coquette salle Pompadour du Passage de l'Opéra, présentement en train de crouler sous la pioche des démolisseurs.

Mais c'est à l'Amicale des anciens Élèves de Saint-Augustin - à laquelle je continue à demeurer fidèle - que j'organisai, surtout, nombre de représentations récréatives, dont j'étais, à la fois, le régisseur, le metteur en scène et le principal acteur. J'y jouais les traditionnelles pièces, dites de "Patronages" : Vidoc, les Fils de Nemours, les Jeunes Captifs, les Deux Pigeons, Tête folle, le Voyage à Boulogne-sur-Mer, etc. ; mais bientôt, las de cette littérature un peu anodine, je me mis à adapter - oui, je l'avoue -, quantité de pièces, plus modernes, à nos petites scènes d'où tous personnages féminins devaient être exclus. Et je montai, tour à tour, la Cagnotte, les Petits Oiseaux, M. Perrichon, les Petites Mains, la Grammaire, le Misanthrope et l'Auvergnat, de Labiche ; et aussi les Boulinard, Durand et Durand, que sais-je ? J'en demande pardon à la mémoire des auteurs ainsi "tripatouillés" sans remords, mais cela m'initia au mystère de la préparation savante, du dialogue alerte et précis, des entrées et des sorties naturelles, des coups de théâtre de chaque fin d'acte ; bref, me donna l'envie de tâter, moi aussi, du métier... et je devins auteur dramatique. Pendant que je lisais Quatre-vingt-treize, de Victor Hugo, je composai le Vieux Chouan ; durant que je corrigeais (?) Labiche et Ordonneau, je "commis" deux actes intitulés A qui le Neveu ? ; après avoir vu jouer Marion Delorme, je "perpétrai" le Poignard.

Ce petit drame (journellement joué encore) fut le premier de ma composition dont je créai moi-même le principal rôle. Il me valut, du reste, ma première admiratrice ; et, comme vous l'allez voir, je n'en fus pas plus fier pour cela, bien au contraire !

L'action se passait, selon la formule romantique, dans un des cachots du Petit-Châtelet où le méchant Richelieu avait fait emprisonner deux gentils seigneurs qui n'avaient commis d'autre crime que celui de s'entrégorger malgré les édits cardinalices contre le duel. J'étais l'un de ces jeunes gens ; vêtu d'un maillot écarlate, d'un haut-de chausse noir et d'un pourpoint mauve, une gracieuse perruque blonde tombant sur mes épaules, je devais être tout plein joli. D'autant que, sur ma lèvre imberbe encore, j'avais collé la plus ensorcelante des moustaches. Et songez que cependant, j'allais être décapité, le lendemain matin, en place de Grève !... Aussi, il fallait voir comme je me désespérais, regrettant ma belle jeunesse fauchée en sa fleur, et ma lointaine Bretagne et ma pauvre et sainte mère. Et toute la salle pleurait avec moi, comble qu'elle était d'un public populaire qui "marchait" à fond.

Mais, rassurez-vous, voilà que, soudain, un bon geôlier, acheté par des amis, me glissait subrepticement, dans un pain noir (naturellement), une lime et une corde (de soie comme de juste). Alors, par un superbe clair de lune que, des coulisses, me projetait, au magnésium, le jeune frère de mon patron, Roger Denormandie - je limais avec ardeur un des barreaux de ma fenêtre, longuement, longuement, devant l'assistance haletante, et, finalement, l'arrachant d'un geste irrésistible, je m'écriais avec un enthousiasme bien peu prudent :

- Libre ! Libre ! Enfin, je vais être libre !

Or, à ce moment précis (comme vous vous y attendez, n'est-ce pas ?) une porte dérobée s'entrouvrait lentement devant le gouverneur du Châtelet, sombre vieillard à la figure tragique, qui me répliquait d'une voix caverneuse :

- Pas encore !...

Mais tout s'arrange en ce monde : après deux ou trois scènes pathétiques, le gouverneur lui-même finissait par me prêter la main pour attacher la corde libératrice au barreau brisé et me faire enjamber la fenêtre de ma cage.

Seulement, le soir de la "première", cette fenêtre, je ne l'enjambai pas, car les dernières scènes de mon drame ne furent pas interprétées ; et, ce, par la faute d'une spectatrice un peu trop démonstrative. Quand cette brave femme - quelque robuste concierge du quartier, sans doute - entendit le sinistre gouverneur répondre à mon cri joyeux : "Libre ! Je vais être libre" pas un sépulcral : "Pas encore !" Elle ne put soutenir son émotion indignée et elle lui cria, que dis-je ? elle lui hurla, du fond de la salle, un "Vieux chameau !" aussi retentissant qu'intempestif.

L'effet en fut irrésistible et désastreux : un rire inextinguible secoua toute la salle et gagna, vite, le "plateau" ; le lugubre gouverneur se tenait le ventre, les autres acteurs se tapaient les cuisses dans les coulisses, le souffleur lui-même se tirebouchonnait dans son trou. Bref tout le monde se tordait ; tout le monde excepté moi naturellement, qui, vexé au delà de toute expression devant mon effet raté - songez que je n'avais que seize ans ! - ne voulus plus rien savoir et sortis de scène, à grandes enjambées gainées de rouge, en arrachant, de désespoir, les poils de ma perruque blonde.

Et, derrière moi, le rideau tomba.

Ma pièce aussi.

Suite : Deuxième partie, chapitre dix-neuf - Premiers refrains. Premiers bouquins

|