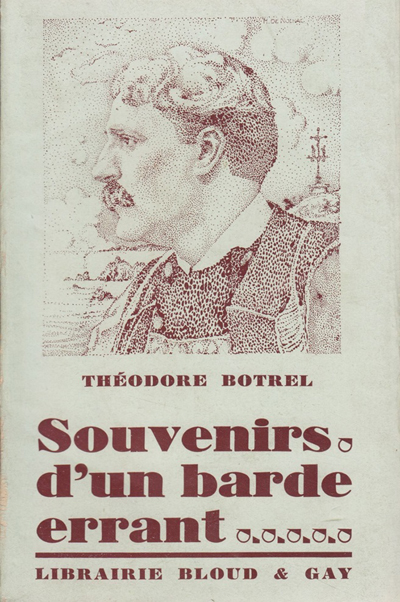

Théodore Botrel

Troisième partie

Chapitre vingt et un

La mort de grand' maman Fanchon

Comme bien vous le devez penser, depuis mon retour en Bretagne, je n'avais plus qu'un désir : courir au Parson pour y embrasser la bonne aïeule qui m'y avait élevé. Mais les communications, je vous l'ai déjà dit, je crois, n'étaient pas aussi faciles qu'elles le sont aujourd'hui ; et puis il fallait attendre une permission. Or on en accorde difficilement aux "bleus". De plus ma mère m'écrivait : "Je fais des économies pour aller t'embrasser. Ce sera pour Pâques. Tu auras, alors, certainement, deux ou trois jours de congé. Attends-moi et nous irons ensemble, bras-dessus, bras-dessous, bonjourer toute la parenté. Surtout, attends-moi, hein ? Je serai si heureuse et si fière de cette escapade avec mon petit soldat !"

Et j'attendis.

A Pâques, ma mère ne put venir et il fallut remettre le voyage à la Pentecôte.

Enfin, tout fut décidé et j'en fis aviser la mam-goz. Elle en claironna de suite la nouvelle, paraît-il, à travers toute la contrée et on ne la vit plus que rieuse et chantonnante, allant, venant, nettoyant sa chaumière, raccommodant ses hardes, repassant ses plus belles coiffes, aidée en tout cela par la petite Tante Lalie. Bref, la pauvre bonne femme ne tenait plus en place et semblait, du coup, avoir retrouvé une seconde jeunesse.

Tant et si bien que trois jours avant la Pentecôte, en voulant sauter trop allègrement de son lit-clos, elle trébucha sur le banc-coffre et tomba sur le sol avec tant de violence qu'elle s'y brisa une jambe pendant que sa pauvre tête blanche heurtait la pierre de l'âtre. Ses quatre-vingts ans ne supportèrent pas le choc et, quelques heures plus tard, le temps, à peine, de faire venir à son chevet le curé de Saint-Méen, elle s'éteignait doucement, sans avoir revu son "p'tit-gâs".

Vous voyez que ma chanson du "Parson" est vraie :

... Mais, hélas ! je n'ai plus trouvé

Dans le coin de la cheminée,

Mais, hélas ! je n'ai plus trouvé

Celle qui m'avait élevé :

Elle avait fermé ses bons yeux

Deux jours avant mon arrivée,

Elle avait fermé ses bons yeux

Pour ne plus les rouvrir qu'aux cieux.

On l'enterra, la veille de la Pentecôte. Je pus obtenir l'autorisation de quitter la caserne dès le samedi matin et, avec mon oncle Théo - celui-là même qui m'avait amené jadis à Paris -, je repris le chemin du Parson.

Il nous fallut faire à pied la route de la Brohinière à Saint-Méen. Et nous voilà, coupant à travers prés, pour gagner du temps, chargés, chacun, d'une couronne en perles noires, moi vêtu de la lourde capote de grande tenue, haut shako en tête et coupe-chou au flanc, enjambant les talus et sautant les ruisseaux.

Vers midi seulement, nous atteignîmes le village, harassés, ruisselants de sueur des pieds à la tête, comme la triste cérémonie venait de prendre fin. De tous côtés, les bonnes femmes rentraient du cimetière, leurs petits cierges en main : les mères Dupont, Janvier, Dartois, Dubé, Jeannet, Legarçon, etc., et aussi "Marraine Laurent" et sa fidèle Rosalie. Et ce furent autour de moi des bras levés et des lamentations à n'en plus finir : "Ah ! quel malheur ! Ah ! quel dommage ! La pauvre mère Fanchette qui se faisait une si grande joie de te revoèr Ah ! le bon Dieu aurait ben pu lui accorder cette grâce avant que de la reprendre. Enfin, que veux-tu, mon pauvre gâs ? La Mort, n'est-ce pas... c'est la Vie !"

- Oui, surenchérissait encore la Tante Lalie sanglotant à faire pitié sous sa longue mante de deuil, oui, sûr, qu'elle s'en promettait de la joie, même qu'elle avait économisé un beau louis d'or pour te le donner !

Pauvre bonne vieille : il servit à l'enterrer !

Avant de continuer sur Saint-Méen, j'entrai un instant dans la pauvre petite chaumine où j'avais passé tant de jours heureux, les plus insouciants de ma vie, près de celle de l'Ankou venait d'emporter pour toujours en sa charrette aux roues grinçantes...

... Puis, tout secoué de sanglots,

Je tirai doucement la porte,

Puis, tout secoué de sanglots,

Sur le seuil, je gravai ces mots :

"C'est ici que gît le meilleur

De ma jeunesse à jamais morte,

C'est ici que gît le meilleur,

Le plus pur lambeau de mon cœur".

Une demi-heure plus tard, j'étais agenouillé, solitaire et sanglotant, dans le vieux cimetière, devant un petit tas de terre fraîchement remuée, au chevet de l'antique église. Elle voisine-là, ma chère vieille, avec nos meilleurs amis du Parson, les Dubé d'un côté et, de l'autre, les châtelains du pays qui nous furent toujours secourables, les Montgermont.

Je ne pouvais m'arracher à ce tout petit lambeau de terre à travers lequel je voyais, en imagination, ma bonne "nourricière" allongée, les mains jointes, les yeux clos, encore souriante sans nul doute de l'énigmatique sourire des défunts. Et je m'y attardai tant que je fus pris, soudain, du mauvais frisson qui devait me mettre, à mon tour, à deux doigts de la tombe.

J'aurais dû, évidemment, après notre folle randonnée du matin, me sécher devant un bon feu, sinon me changer des pieds à la tête. Au lieu de cela, je dus assister au repas traditionnel, réunissant la famille accourue de tous les coins du pays dans l'immense et froide cuisine de l'auberge Guiblin, y boire, déjà fiévreux, du cidre âpre et glacé. Aussi la nuit suivante fut-elle lamentable. Durant tout mon congé, souffrant dans toutes mes articulations, le crâne en un cercle de feu, je fis bonne contenance pour ne pas gâter davantage le voyage de ma pauvre maman ; mais, rentré au régiment, voilà que nous dûmes, pour comble de mauvaise chance, aller pivoter, durant dix jours, au Camp de Coëtquidan, sous une pluie presque incessante. N'ayant jamais été malade encore, je me disais : "ça se passera comme c'est venu" et, toussant à fendre l'âme, abruti par la fièvre, je marchais toujours comme dans un cauchemar. Mais, la nuit qui suivit notre retour à Rennes, j'eus, paraît-il, un tel délire que mes camarades, effrayés, allèrent prévenir l'infirmier de garde qui se hâta de réquisitionner une civière et de me faire porter, terrassé par une pleurésie carabinée, à l'Hôpital militaire où, trois jours plus tard seulement, je revins à moi.

Ah ! j'ai bien failli mourir de la mort de ma grand-mère !

Bref, après deux mois de traitement et trois de convalescence, on me réforma pour "bronchite chronique et palpitations de cœur violentes, avec tendance à l'hypertrophie". Bronchite chronique ? On savait ce que cela voulait dire à l'Hôpital où jamais personne n'était réformé pour phtisie ; aussi, un infirmier facétieux ricana-t-il en lisant ma feuille de réforme :

- Chic passe-port pour le grand voyage, mon vieux !

C'était peu encourageant, avouez-le.

Ce "grand départ" fut cependant reculé peu à peu, différé de plus en plus, comme vous le voyez : mais je mis plus de vingt ans à me rétablir ; encore ne dus-je cette grâce qu'à la rencontre fortuite, à Paris, d'un docteur qui me remit littéralement au monde. Supprimant radicalement tous les traitements héroïques de ses confrères, tous médicaments surtout, tous vins généreux, viandes crues, sang frais avalé aux Abattoirs (pouah !), bref toute la thérapeutique d'alors, il y substitua les laitages, les neufs et l'air pur - fenêtres ouvertes la nuit comme le jour - enveloppement, chaque matin, en un drap trempé dans de l'eau froide et salée, et, enfin, long séjour en Bretagne, au bord de la mer, avec ordre d'y vivre de la vie des gens du pays, c'est-à-dire uniquement du produit de ma chasse et de ma pêche. J'obéis, persistai dans ce régime avec l'entêtement légendaire du Breton... et fus sauvé.

Ce précurseur, cet hygiéniste, qui, du reste, fit de son art, toute sa vie durant, un véritable apostolat, c'est le bon docteur Burlureaux. Il est demeuré le plus cher et le plus vénéré de mes amis et je lui devais, en ces Souvenirs, ce témoignage fervent de ma vive et filiale gratitude.

Suite : Troisième partie, chapitre vingt deux - Antoine et Scriwaneck

|