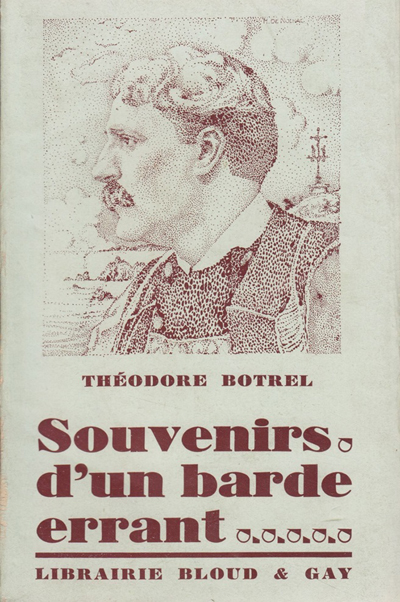

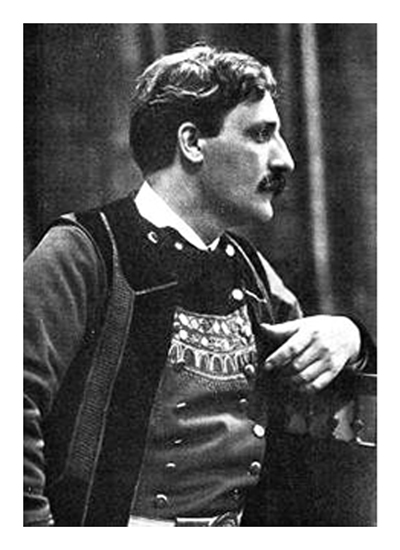

Théodore Botrel

Deuxième partie

Chapitre dix-neuf

Premiers refrains. Premiers bouquins

"Mais, Monsieur le chansonnier - me direz-vous - où est la Chanson, dans tout cela ?"

Oh ! elle était là, déjà, toujours présente, voletant autour de moi sur l'aile légère de sa musique, car c'est par douzaines de douzaines qu'il faudrait compter mes premiers essais, déchirés et brûlés, pour la plupart, au lendemain de leur éclosion. Il n'y avait pas de séances, de "promenades" au Patronage, pas de fêtes de famille chez nous ou de cérémonies chez nos amis - anniversaires, noces ou baptêmes - sans quelques couplets improvisés par "Théo", sur des airs connus, puis repris en chœur par toute l'assistance. Un refrain ou deux d'une de ces élucubrations hâtives me reviennent à l'esprit. C'est la "Marche de Saint-Augustin" qui se chantait sur l'air fameux alors de Bruant :

A Belleville :

Papa qu'était un malin

Me fit quand j'étais bambin

Apprendre histoire et grammaire

Chez les Frères ;

Réglé comme un protocole,

Gravement chaque matin

Je m'en allais à l'école

A St-Augustin. (bis)

C'est vers onze ans sans blaguer

Que je dégotais mon Cer -

-Tificat d'études primaires

Chez les Frères ;

Pourtant malgré mes airs dignes

J'étais un fichu crétin :

C' que j'en ai fait des "cent lignes"

A St-Augustin ! (bis)

Un petit café chantant, qui n'était guère fréquenté que par les familles du quartier, le Concert de la Pépinière - transformé aujourd'hui en Cinéma -, m'entr'ouvrit bientôt, gratuitement, ses portes ; car je m'y risquai, tout jeunet, à soumettre mes premières compositions au régisseur, gros brave homme appelé Émile Durafour. Quand l'une d'elles lui plaisait, il la signait avec moi et en touchait les droits d'auteur. Je lui apportai ainsi le Petit bois de Kéramour, le Duel d'Oiseaux, que nous chanta une gentille artiste nommée Freddy, la Chanson de Pascalou que nous créa la célèbre Juana. Par ailleurs, le propre neveu d'Émile Durand me musiqua Au son du biniou, ma première chanson imprimée, éditée qu'elle fut par Gauvin. Dans ce petit café-concert, d'allure provinciale, je connus le joyeux Reschal qui y débutait dans la Briguedondaine, le bon papa Maader, aujourd'hui encore si amusant dans ses monologues de vieux pochard, l'interminable Charley, long comme un jour sans pain, la jolie Stelly, qui fut, depuis, et demeura la dévouée et talentueuse interprète de mes camarades, les chansonniers des cabarets artistiques. De grandes vedettes y défilaient aussi, à tour de rôle, "en représentation unique", disait l'affiche : Marius Richard qui triomphait dans "La Chanson des Blés d'Or", Debailleul dans"Le Petit Bleu", Mercadier qui devait me créer "Dors mon p'tit gâs", Mmes Amiati et Juana ; et même, une fois, Thérésa qui, vieillie assagie, si j'ose dire - me fit frémir d'enthousiasme en interprétant "Le Bon gîte" du cher Déroulède et le tragique chef-d'œuvre de Richepin "La Glu".

D'autre part, je retrouvais, aux "Vendredis classiques" du Concert Parisien, tous ces grands artistes qui ne dédaignaient pas d'y chanter les œuvres les meilleures de Pierre Dupont, Désaugiers et Gustave Nadaud sous la direction du bon poète-chansonnier Edmond Teulet, toujours haut cravaté de noir, à la manière de... Musset.

Et puis les "Ambassadeurs des Champs-Élysées" étaient si proches que, certains soirs d'été, leurs gais flonflons nous arrivaient tout droit par la fenêtre ouverte. Les places étaient fort chères et nous n'y entrâmes jamais. Mais, à quoi bon ? N'entendions-nous pas, du dehors, fort bien, ma foi ! et sans bourse délier, chanter les Sulbac et les Demay, les Dufleuve et les Ouvrard ; et, surtout, Paulus dont (l'époque boulangiste battant alors son plein) nous reprenions les refrains en chœur, avec l'assistance payante et invisible :

Quand les pioupious d'Auvergne iront en guerre...

et En revenant de la Revue, avec un soir, la variante subversive :

Quant à moi, j'acclamai tout l'temps

L'Général de Clermond-Ferrand.

Que c'est loin déjà tout cela !...

C'est à ce moment-là aussi que me vint la passion des livres. J'avais déjà celle de la lecture, vous le savez ; mais je ne pouvais l'assouvir que dans les bibliothèques municipales : je lisais, mais ne pouvais pas relire. Et cela me manquait beaucoup.

Un de mes aînés à Saint-Augustin, le président de notre Cercle, Théodore Constantin, (un amateur de grand talent et qui avait certainement raté une belle carrière) s'était, peu à peu, monté une fort belle bibliothèque et il voulut bien me donner les conseils les meilleurs pour marcher sur ses traces. Et je me mis à rôder, comme lui, le long des quais, bouquinant dans les boîtes à trois et quatre sous ; puis j'acquis les œuvres des principaux Classiques dans la petite collection bleue à vingt-cinq centimes dite de la "Bibliothèque nationale" et pus bientôt, enfin, au hasard de ma fantaisie, relire tout bas ou lire tout haut à ma mère les plus belles pages de Corneille et de Shakespeare, de Racine et de Molière.

Un autre ami, l'éditeur Émile Paul, notre voisin du coin de la place Beauvau, chez qui mon jeune frère, sorti à son tour de l'école, était employé, s'intéressa à mes goûts de bibliophile et me fit profiter d'"occasions" superbes ; il me céda, à des, prix dérisoires, les œuvres, en bon état encore (et reliées, s'il vous plaît), de Boileau; de Pascal, de Musset, de Beaumarchais, les quatorze volumes de l'Histoire de France d'Anquetil, les vingt-deux de l'Histoire Ancienne de Rollin, etc. Toutes mes économies et le quart du gain de mes veilles, que l'on m'abandonnait, y passèrent ; mais j'eus bientôt une centaine de jolis bouquins à ma libre disposition. Quelle ivresse !... Par malheur, ils gisaient lamentablement dans tous les coins de ma petite chambre, car la modestie de notre situation ne nous permettait pas l'achat d'un beau meuble vitré pour leur donner asile. Que faire ... J'y songeai longtemps ; je remarquai enfin, à l'un des coins de notre salle à manger-salon, un "rentrant" dans la muraille, entre la cheminée et ma chambre. J'y clouai, à droite et à gauche, des tasseaux peints en rouge supportant quatre, puis cinq, puis six planches sur lesquelles j'avais collé préalablement du papier imitant parfaitement l'acajou, et j'y installai, dévotieusement, mes chers livres. C'était superbe et je ne me laissais pas de les admirer et de leur donner des compagnons.

En allant bouquiner chez Émile Paul, je le trouvais souvent en conversation avec un grand bonhomme à la longue chevelure frisée et qui, paraît-il, logeait, faubourg Saint-Honoré, dans la maison touchant la Librairie. Je ne lui adressais jamais la parole, bien entendu ; mais, sans en avoir l'air, je buvais ses paroles quand il parlait littérature et théâtre.

Et le jeune Robert Paul, qui remarquait mon jeu, de me dire un jour :

- Tu ne connais pas ce Monsieur ?

- Non. C'est quelqu'un, hein ?

- Oui. Papa dit qu'il sera certainement une de nos gloires, demain.

- C'est un poète, pas ?

- Un vrai poète.

- Je m'en doutais. Et il se nomme ?

- Georges de Porto-Riche. Puisqu'il t'intéresse, je vais dire à maman de te donner une de ses œuvres.

Et, en effet, la bonne et menue épouse du géant Émile Paul, toujours souriante en sa Caisse, m'offrit un joli petit volume broché que je possède encore - et qui avait pour titre : Bonheur manqué. Je le sus bientôt par cœur.

Ah ! que de fois, aux jours de désespérance ou de doute, dans les tâtonnements et les déceptions des débuts, je me suis murmuré cet orgueilleux, et fier, et encourageant quatrain :

Laissons passer l'heure où nous sommes :

Les gloires sont des talismans :

J'irai plus fier parmi les hommes ;

Vous achèterez mes romans !...

Et l'auteur était bon prophète, puisque le voici de l'Académie Française. Mais à quel âge ! Et après quelles batailles, grands dieux !...

Suite : Deuxième partie, chapitrevingt - Au 41ème

|