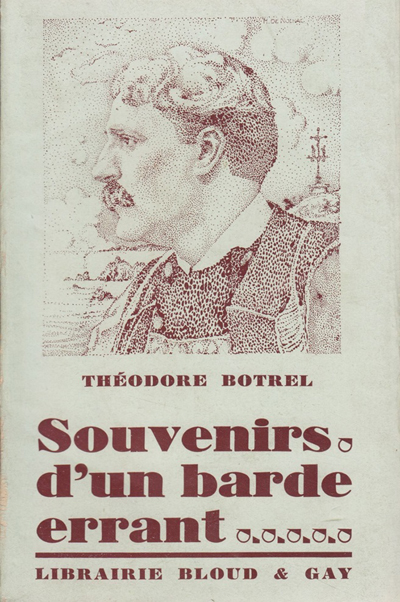

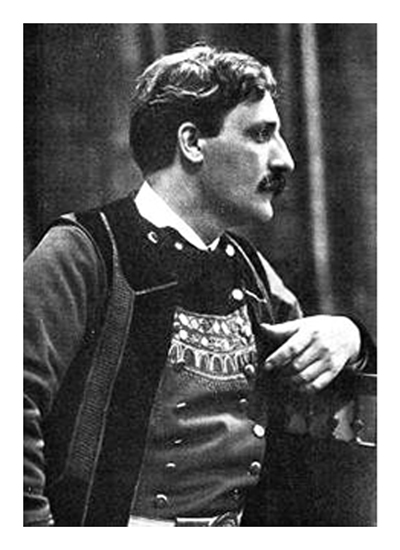

Théodore Botrel

Première partie

Chapitre onze

Nostalgie

J'ai eu dans ma vie plusieurs crises maladives au cours desquelles j'ai frôlé la Mort de près. Aucune, cependant, ne m'est restée présente à l'esprit comme la crise nostalgique qui empoisonna les premiers mois de mon arrivée à Paris.

C'est qu'aussi tout m'y prédisposait et y contribuait. Petit paysan grandi à la va-comme-je-te-pousse chez de braves gens indulgents et faibles, amplement satisfaits de moi si je demeurais en bonne santé et si je rentrais au logis à l'heure des repas, ou, tout au moins, pour y coucher, j'avais vécu, jusque-là, en pleine nature sauvage, en vrai petit animal humain ignorant de tout frein, de toute éducation, amoureux fou des prés et des forêts et des eaux. Et voici que, subitement, sans transition aucune, j'étais transplanté à plus de cent lieues de mon domaine enchanté, dans une chambrette sans vue et sans air, d'où je ne sortais guère que le dimanche...

Et qui donc nous aurait promenés, mon frère et moi, je vous le demande ? Mon père que nous n'apercevions qu'un instant de ci, de là, occupé qu'il était nuit et jour en dehors du foyer familial ? Ma mère, courbée sans répit sur son ouvrage, aiguille en main et qui ne sortait guère elle-même - et toujours en coup de vent - que pour aller reporter et chercher de l'ouvrage ...

Nous descendions bien, un instant, chaque après-midi, dans la courette de notre prison, pour y rôdailler, désœuvrés, entre le tas d'ordures ménagères qui s'épanouissait au pied de l'escalier - les "poubelles" n'existant pas encore - et le tas de planches du menuisier voisin. Mais, j'en avais vite assez et je remontais, en hâte, me plonger dans la "Bibliothèque".

Ladite "Bibliothèque" se composait alors, chez nous, en tout et pour tout, d'un vieil exemplaire dépareillé du "Magasin pittoresque", venu je ne sais d'où et échoué là je ne sais comment.

Or, j'avais bien appris à connaître mes lettres dans la petite école de Saint-Méen... mais rien de plus ; et, dès lors, les images, quasi muettes pour moi, ne m'intéressaient pas beaucoup, ni longtemps, ignorant que j'étais de leur signification.

J'y voyais - et je l'enviais - une belle jeune fille aux champs, qui, tout en paissant ses brebis, levait au ciel des yeux extasiés ; j'y voyais des ruines cyclopéennes ; des cathédrales superbes ; un vaillant homme d'armes escaladant un rempart ; un autre qui mourait en sonnant de la "trompette". J'y voyais des montagnes de feu, et des vaisseaux géants toutes voiles ouvertes, des fleurs gigantesques, et des forêts étranges où rampaient et bondissaient des animaux inconnus. Mais, tout cela ne me disait pas grand-chose encore ou bien me désolait plutôt si j'y trouvais, soudainement, dans quelque paysage, un air de ressemblance avec un coin aimé ou avec une silhouette regrettée. Alors, mon front tombait dans mes mains et je me mettais à hurler : "Grand-mère ! Je veux grand-mère ! Allons-nous-en au Parson !" Et comme j'étais doué d'un coffre très sonore - d'une "voix de taureau", comme on disait dans ma famille - mes cris réveillaient vite tous les échos de la maison. Et, bientôt, les voisins, impatientés, cognaient aux murs et au plafond pour implorer silence. Maman essayait, en vain, de me raisonner, de m'apaiser ; mais douces paroles, cajoleries, bonbons offerts, rien n'y faisait. Alors, énervée, elle me houspillait un tantinet et les cris redoublaient d'intensité ; elle me giflait, et les hurlements atteignaient leur paroxysme. En désespoir de cause, craignant de se voir donner congé, elle m'emportait dans le cabinet noir, m'y jetait sur la malle velue que je vous ai déjà signalée et refermait violemment la porte en disant, hors d'elle : "Crie donc à ton aise, petit sauvage !".

Et je m'en payais à cœur joie, si j'ose dire, trop têtu pour en démordre, des heures et des heures durant, jusqu'à ce que, brisé de fatigue, congestionné, aphone, le crâne douloureux, j'eusse fini par m'endormir sur la vieille malle, parmi les hardes suspendues aux cloisons.

Quand venait enfin le dimanche, on sortait en famille ; mais dès que j'apercevais un omnibus, je lâchais la main maternelle et, au risque de me faire écraser, je courais après la guimbarde qui ne pouvait aller, selon moi, qu'à Saint-Méen. Alors on me rentrait en me grondant encore. Et chaque jour voyait renaître une scène nouvelle entre ma mère et moi.

Bonne comme du bon pain, d'une nature aimante et câline, mais nerveuse à l'excès, la pauvre chère femme avait la main très leste. Vingt fois par jour elle s'écriait : "Prends garde ! Tu vas recevoir une gifle !" ; et la courte phrase n'était pas achevée encore que la gifle annoncée était arrivée, déjà, à destination.

C'est que j'avais, de naissance - il me faut le reconnaître -, tous les défauts du monde et qu'il fallait m'en corriger coûte que coûte et le plus tôt possible. Toute une éducation à faire, quoi !

Mes crimes principaux - j'en passe et des pires - étaient ceux-ci : je ne refermais jamais une porte derrière moi ; ou, si je la fermais, c'était à la volée (dame ! ferme-t-on les portes à la campagne ?) ; enfant obéissant, j'exécutais ponctuellement tous les ordres que l'on me donnait, mais ne pouvais m'habituer à répondre, au préalable : "Oui, maman", "bien, maman" (dame ! répond-on à la campagne ?). Et j'avais des manières de "pedzouille" tout à fait déplorables : croirait-on, par exemple, qu'il fallut des mois et des mois pour m'habituer à fermer ma bouche que je tenais toujours ouverte à demi, ce qui me donnait un air ébaubi et benêt des plus charmants. Ajoutez que je marchais, paraît-il, les genoux légèrement fléchis, le dos un peu voûté, "le derrière assis dans ma culotte" ; et ce n'est qu'à force de tapes sur les lèvres, de bourrades dans les épaules - et plus bas aussi - que l'on parvint à me donner une allure présentable, distinguée, un peu raide, digne, enfin, des beaux habits tout frais sortis des grands magasins de la "Place Clichy".

Mais c'est à l'heure des repas, surtout, que la bataille prenait des proportions épiques. J'en tremblais d'appréhension, une demi-heure à l'avance. Toujours assis "à une lieue de la table", je ne pouvais m'astreindre aux délicates règles d'un protocole immuable. Dame ! jusqu'à mon arrivée à Paris, je n'avais mangé mon écuellée de soupe ou ma galette de sarrazin qu'accroupi sur le seuil de notre chaumière, aux beaux jours, ou "cluché" sur le banc du lit-clos, quand il pleuvait, ou sur la pierre tiède du foyer, lorsque l'hiver était venu. Aussi, m'asseoir, gravement, devant un meuble, pour y faire une chose de si peu d'importance, me semblait-il un rite fort insipide.

Et surtout, pour y manger quoi, grands dieux ? Un tas d'horreurs compliquées et qui paraissaient exécrables à mon palais de petit rustre qui n'avait jamais dégusté que des soupes aux choux ou des potages au lait, que des saucisses et des crêpes de blé noir, des tartines de beurre ou de lard, le tout arrosé de bonne eau claire ou d'une bolée de cidre doré ; tout ce qui constituait, en un mot, les menus de Grand-Mère et que je trouvais - avec raison - exquis. Or, voilà que l'on voulait m'obliger, maintenant, à manger des viandes encore toutes saignantes, de la salade vinaigrée, des fromages nauséabonds (nous ignorions tout cela en Bretagne) et que l'on voulait me faire boire du vin, du vin rouge "qu'on aurait dit du sang" Du vin blanc, mon Dieu, passe encore, qui est couleur de cidre un peu, mais de la grosse vinasse rouge ! Pouah ! ...

Et les "pâtes d'Italie", donc ! Le vermicelle, les nouilles... le macaroni surtout. Figurez-vous que tous ces tubes, plus ou moins alimentaires, me semblaient être d'ignobles lombrics ; et j'en avais, comme de juste, un dégoût insurmontable. Par malheur, maman les adorait et affirmait que je "devais" les aimer autant qu'elle. Aussi, entre nous, quelles scènes !... Le cœur soulevé, je me débattais désespérément. Alors, elle m'enfournait les horribles bêtes blanches, les visqueux lombrics, de force, dans la bouche, à m'en faire rendre tripes et boyaux. Et c'étaient des torgnoles, et des pleurs, et des cris à n'en plus finir, toute une tragi-comédie inénarrable, avec, pour inévitable décor final, le cabinet noir, l'"in pace" lugubre, où j'allais, hurlant et geignant tour à tour, apaiser mon désespoir, cuver ma colère et guérir mon indigestion.

Pauvre mère ! Lui en ai-je donné du souci !

Mais, à ce régime, je dépérissais vite, comme de juste : mes grosses joues fraîches de l'arrivée fondaient à vue d'œil et pâlissaient un peu chaque jour; une petite fièvre persistante me minait sourdement, tant et si bien que le médecin consulté parla de me réexpédier en Bretagne ; et l'on en discutait, déjà, les modalités, quand "Madame Louise", l'ouvrière "bon bec", toujours de bon conseil, s'écria un beau soir : "Mais fourrez-le donc à l'école, votre gosse, ça le distraira !".

- Tiens, mais c'est une idée ! dit ma mère, qui se renseigna, séance tenante, dans le quartier, en faisant son marché. Une voisine, qui menait son petit garçon chaque matin, à une école dirigée par des Frères, 24, rue de Malesherbes - devenue depuis la rue du Général-Foy - s'offrit à m'y conduire avec lui, épargnant ainsi à ma mère des allées et venues incessantes et désastreuses. Et, dès le lendemain, ayant fait toilette, maman me présenta au bon Maître qui devait devenir mon second père et demeurer, jusqu'à ces dernières années, le plus vigilant de mes guides. Il se nommait Frère Alton-Marie. Grand, osseux, très droit, d'aspect distingué et un peu sévère, il était de ceux qui semblent vraiment nés pour être des chefs. C'en était un.

Oui, je le répète, celui-là, fut, vraiment, mon second père.

Que me donnèrent mes chers parents ? La vie. Je ne dis pas, comme un illustre compatriote, qu'ils me "l'infligèrent" ; elle m'a été plutôt bonne, et je les bénis de me l'avoir donnée. Par eux, donc, j'ai existé, j'existe ; mais, sans lui, je n'aurais jamais vécu. J'étais comme un petit aveugle : il m'ouvrit les yeux, le cœur, l'esprit, me révéla mon âme. Grâce à lui, je connus Dieu à sa création ; il m'apprit à aimer, aveuglément, mes père et mère, à chérir ardemment ma Patrie, à secourir tendrement le Pauvre, à monter, léger, à planer, ravi, dans les régions enchantées du Rêve et de l'Idéal.

Cher et vénéré Maître, bons Frères si modestes qui fûtent ses collaborateurs, ô vous tous, les dévoués Méconnus que l'on soufflette, en ricanant, du nom d'Ignorantins, laissez-moi vous crier, ici, mon admiration respectueuse et ma gratitude infinie.

"Madame Louise" avait trouvé le bon joint. L'école fut à ma nostalgie le meilleur des remèdes. La promenade quotidienne d'aller et retour, à travers les rues bruyantes, le déjeuner dans le grand préau et la récréation en commun qui le suivait, distrayèrent, forcément, mon terrible chagrin. Je ne me désolai plus, désormais, que le soir, rentré au logis, où les gronderies ne m'étaient pas épargnées. Après le dîner, le sommeil me consolait de tout.

Et puis un beau jour, presque subitement, cette petite crise journalière disparut elle-même, pour ne plus se manifester. Voici pourquoi ; voici comment :

Arrivé en classe connaissant déjà mon ba-bé-bi-bo-bu (ainsi que je vous l'ai dit), dès la fin de la première semaine je commençai à épeler; à la fin de la seconde, je sus lire.

Alors, sitôt rentré, je me plongeais, avec délice, dans la "Bibliothèque". Le "Magasin pittoresque" s'illumina et me donna la clé de toutes ses énigmes, qui étaient autant de merveilles ; j'appris ainsi que la fillette extasiée qui gardait ses moutons au pré se nommait Jeanne d'Arc et qu'elle entendait "des Voix qui lui ordonnaient de sauver la France" ; que les ruines immenses étaient le Colisée "où les païens livraient les chrétiens aux bêtes, pour les punir de confesser Jésus" ; que les cathédrales superbes étaient celles de Paris et de Reims, et d'Amiens, et de Chartres, et de Strasbourg; que le rude guerrier escaladeur de remparts était "le fameux Connétable Bertrand Duguesclin" de qui l'héroïque histoire berça toute mon enfance ; que l'autre se nommait Roland et qu'il "sonnait du cor pour appeler Charlemagne à la rescousse" ; que la montagne fumante se nommait le Vésuve. Et je voguais, radieux, avec les grands trois-mâts, vers des fleuves larges comme des mers et des forêts insondables, près desquels mon petit Garun et ma Rance, mon bois de Penguilly et notre légendaire Paimpont, lui-même, n'étaient que ruisselets et boqueteaux infimes.

J'étais sauvé : je savais lire !

Je venais de faire connaissance avec l'Ami le meilleur et le plus fidèle, l'Ami des bons et, surtout, des mauvais jours, le conseiller et le consolateur toujours "à la page", puisqu'il porte, en lui, toutes les sciences et toutes les joies, l'Ami compatissant qui saura me faire sourire aux heures trop mélancoliques, me faire pleurer doucement de bonnes larmes apaisantes aux heures de désespérance, l'Ami qui me fera faire, en sa compagnie, les voyages les plus délicieux, aux pays les plus fabuleux, l'Ami qui m'escortera partout, me suivra sous toutes les latitudes, l'Ami tour à tour poète et prosateur, scientifique ou fantaisiste, grave ou gavroche, philosophe ou religieux, l'Ami de mes rêveries futures au coin des landiers d'or ou bien au creux des roches océanes, l'Ami que je caresserai encore, sans nul doute, de ma main déjà glacée, à l'heure de mon agonie, l'Ami sans égoïsme aucun, le doux, le cher, le grand, le seul Ami parfait... qui se nomme : le Livre.

Suite : Première partie, chapitre douze - "Mut'-ou-Cor, ?"

|