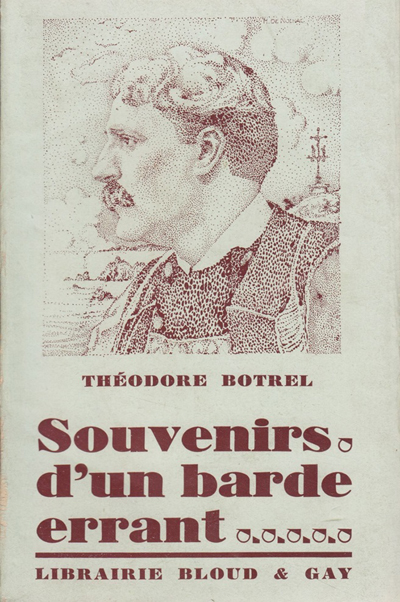

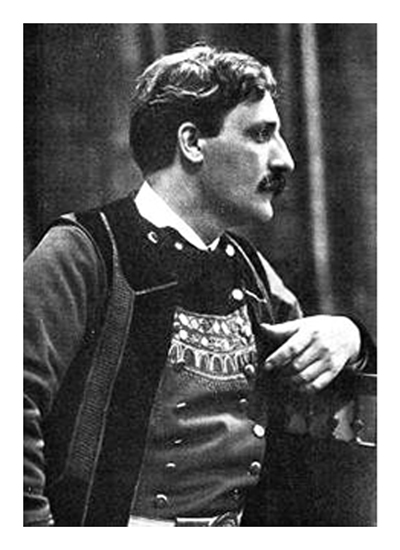

Théodore Botrel

Troisième partie

Chapitre vingt trois

Un soir de fête

Cependant le Théâtre-Libre et le Cours Scriwaneck ne me faisaient pas négliger le petit Cercle artistique de Saint-Augustin. Bien au contraire, je ne fréquentais les uns que pour mieux servir l'autre. Et c'est ainsi que j'y montai une représentation du "Pater" de François Coppée, à la manière d'... Antoine. Le décor y fut d'un réalisme absolu en ses moindres détails ; du mobilier jusqu'aux fleurs de la terrasse tout était "nature" et j'avais amené mes camarades (Beaugrand, Béthume, Léon Vincent, etc.) à jouer "vrai" : simplement, naturellement, sans gestes et sans cris et tournant bravement le dos au public, quand il fallait regarder le fond de la scène, sans souci du quatrième mur fictif.

Et le succès fut très grand.

Ce beau drame avait été interdit par le Gouvernement, on se le rappelle, et cela en doublait l'attrait. Mais j'avais dû transformer, de fond en comble, le rôle de la sueur du prêtre en un rôle masculin. J'en avais fait un tout jeune frère, qui, orphelin presque à sa naissance, avait été élevé par le bon abbé, victime des Communards.

C'est ce rôle que j'interprétai.

Inutile de vous dire que j'avais fait cette adaptation avec un respect infini et que, même, sur les conseils du marquis de Ségur - dont je vous parlerai bientôt - je l'avais soumise préalablement à l'auteur. Coppée me reçut dans son gentil rez-de-chaussée provincial de la rue Oudinot. Que lui dis-je ? Rien. J'étais trop ému. Que me dit-il ? Des tas de belles choses encourageantes : il était si bon ! Il corrigea deux ou trois de mes corrections, approuva les autres et me reconduisit jusqu'à son seuil en me disant, indulgemment, combien il se sentait joyeux, rajeuni presque, lui-même, d'avoir été si bien compris par un vrai "jeune". (Je ne devais le revoir que bien plus tard, quand il fonda, avec Jules Lemaître, la Ligue de la Patrie Française).

C'est ainsi que je donnais à l'art théâtral et à la poésie toutes mes soirées, tous mes dimanches, tous les rares instants de loisir que me laissait l'Administration des Téléphones. Car je n'étais déjà plus dans mon Assurance Maritime, vous pensez bien. Non. Comme, en plus de celle du P. L. M., j'avais déposé, au hasard, des demandes d'emploi dans toutes les administrations possibles - que risquais-je ? - on m'admit, un beau jour, dans celle des Téléphones ; seulement, on m'expédia aux ateliers de Fabrication, à Grenelle, où je devais passer quelques-unes des plus mauvaises semaines de ma vie déjà si mouvementée, mais pas rester longtemps, car la Fortune, touchée de ma persévérance, s'apprêtait enfin à me sourire un peu. Elle s'y décida tout à fait le 17 mars 1890. Si j'ai bien retenu cette date, c'est qu'elle est celle de la fête de ma mère, qui se nommait Alexandrine.

Malade un peu la veille, je m'étais excusé près de notre chef du Personnel en invoquant - ce qui était vrai - que le Docteur me recommandait deux jours de repos à la chambre.

Je me soignai consciencieusement le premier jour. Le second, au déjeuner, ma mère me dit :

- Voici le Printemps. Il fait tiède, il fait beau. Va donc faire une petite promenade elle achèvera ta guérison et, demain, tu ne reprendras que plus gaillardement ton travail.

Je suivis son conseil et me rendis, lentement, chez Mlle Scriwaneck, à laquelle j'apportai le manuscrit de ma "Réponse à la Fauvette". Je venais de composer cette poésie pour Mlle Yahne, du Vaudeville, dont le jeune frère, un vaillant colonial, était un peu de mes amis.

Mon professeur était en grande conversation avec un gentilhomme de lettres, le comte de Besancenet, qui, ayant rimé un gentil proverbe en un acte intitulé "Il ne faut pas dire : Fontaine !...", suppliait sa vieille amie de le monter pour sa prochaine "soirée".

- Hé, s'écria-t-il, en m'apercevant, c'est le ciel qui vous envoie, mon cher Monsieur. Vous êtes mon héros rêvé. Je vous ai entendu dire de vos vers ; vous les disiez à ravir. Jouez ma pièce et je réponds du succès.

- Impossible, Monsieur, répliquai-je. J'ai trop peu de liberté pour les répétitions, d'abord. Et puis, si j'ai joué un peu, déjà, dans de modestes Patronages, je n'oserais jamais me risquer dans un grand rôle et sur la scène d'un salon parisien.

Il insista. Ce fut en vain ; et il nous quitta désolé, un peu vexé même, nous sembla-t-il.

Peu après, on fit passer une carte à mon professeur et je me levai discrètement pour prendre congé.

- Restez donc, dit Mlle Scriwaneck ; c'est une jeune fille que vous connaissez : Hélène Lutgen.

- Non, fis-je ; ma mère connaît la sienne ; je la connais également un peu, mais je n'ai jamais été présenté à Mlle Lutgen.

- Cela ne me surprend pas, car c'est une petite sauvage. Douée d'une jolie voix, elle la travaillait avec le vieux papa Masset et Émile Bourgeois, durant que je perfectionnais sa prononciation ; mais, depuis la mort de sa jeune sœur, elle ne veut plus voir personne : et voici bien près de deux années que je ne l'ai vue à une de mes soirées. Venez que je vous présente.

Dans la pièce voisine - la salle de Cours - se détachait, sur les rideaux blancs de la verrière, une fine silhouette brune devant laquelle je m'inclinai. Dès que je fus nommé, un franc sourire illumina le charmant visage de la visiteuse qui, me tendant gentiment la main, s'écria :

- Je suis ravie de vous connaître enfin, Monsieur : car maman me parle souvent de vous, si touchée qu'elle est de vos gentilles visites. Elle m'a remis, de votre part, la chanson bretonne : "Au son du biniou", et j'ai rouvert mon piano, ces temps-ci, afin de la déchiffrer. Je vous félicite, elle est si douce... si triste...

- Vous ne savez pas à quoi je pense en vous regardant mes amis ? dit, tout à coup, Mlle Scriwaneck.

- Non. Dites.

- Que vous feriez un couple charmant à vous deux...

- Oh ! Mademoiselle ! dit la jeune fille rieuse et rougissante.

- Vous voulez donc le malheur de Mademoiselle ? protestai-je.

- Eh ! laissez-moi donc achever !... Oui, un couple charmant... pour jouer la pièce de M. de Besancenet. Cela vous servirait de leçon de diction, à tous deux, et emplirait d'aise le meilleur des hommes.

- Et quelle est cette pièce ? dit Mlle Lutgen, après deux secondes de réflexion.

- "Il ne faut pas dire : Fontaine...", un petit acte en vers et à deux personnages seulement.

- Donnez-la moi toujours? je la lirai...

- Le malheur est que M. Botrel se refuse catégoriquement à jouer le rôle du jeune homme.

- Oh ! catégoriquement... non ! m'écriai-je. Pas si catégoriquement tout de même. Je réfléchirai ; et si Mademoiselle consent... ma foi ! pour rendre service à tout le monde, je...

- Parfait ! parfait ! dit la vieille comédienne, en riant malicieusement sous cape ; le proverbe dit vrai : il ne faut pas dire : fontaine, je ne boirai point de ton eau. Tenez, voici deux livrets. Ma prochaine audition d'élèves est fixée au 3 avril ; vous avez donc deux longues semaines encore devant vous. Allez, débrouillez-vous ! A bientôt : j'ai une leçon à cinq heures.

Et elle nous mis gentiment à la porte.

Vous rentrez directement chez vous, Mademoiselle ?

- Oui.

Et comme, pour retourner rue de Miromesnil, je devais passer place de la Trinité, j'ajoutai :

- Me permettez-vous de faire route avec vous ?

- Mais très volontiers. Comment se porte Madame votre mère ?

- Fort bien. C'est aujourd'hui sa fête et je vais lui acheter quelques fleurs en chemin...

Et - je m'en souviens parfaitement - nous ne parlâmes, au cours de cette première promenade à deux, que de nos mères qui étaient notre unique adoration.

En la quittant, je lui demandai :

- Madame votre mère reste toujours chez elle le dimanche après-midi ?

- Toujours.

- Alors, après demain, j'irai lui demander si vous consentez à jouer la petite comédie en question.

- Oh ! je consentirai sans doute : M. de Besancenet est si gentil !

Et elle s'esquiva, légère, par la rue Mogador.

Moi, demeuré seul et continuant ma route, je me sentais soudain devenu un autre homme, plein de force et d'espoir ; je ne marchais plus : il me semblait que je planais. Pourquoi ... Sans doute parce que, d'instinct, je pressentais que, pour la première fois de ma vie, le Bonheur venait de me frôler de son aile.

Mais, en rentrant chez moi, une tuile m'attendait. Allons ! ... Ça marchait trop bien !... La concierge me tendit un pli urgent que venait de lui remettre un employé de la Compagnie des Téléphones m'informant que "le médecin de l'Administration était venu constater mon état après le déjeuner ; qu'il avait appris de la concierge que j'étais en promenade et qu'en conséquence l'Administration me considérait comme démissionnaire".

Autrement dit, me fichait à la porte, tout simplement !

A dire vrai, cela ne me chagrinait pas outre mesure, car cette place, vous le savez ne m'agréait qu'à moitié. Mais que diraient mes parents ? Maman, surtout !... Allais-je lui offrir ce "poulet" comme cadeau de fête ... Difficile... Et je décidai de gagner du temps.

J'enfouis donc la maudite lettre dans le fin fond de ma poche, grimpai rapidement l'escalier, offris mes fleurs ; et, mon jeune frère rentrant de sa librairie, sur ces entrefaites, nous nous mîmes à table.

Tout le long du repas, je fus, tour à tour, joyeux ou soucieux, selon que je parlais de la belle rencontre de l'après-midi ou que je songeais à mon "démissionnement" ; mais ma mère, toute à la joie de nous voir savourer les gâteries qu'elle "nous" offrait pour "sa" fête - crème au chocolat et brioche - ne prit pas garde à mes distractions et se contenta de me lancer cette phrase qu'elle m'a servi des milliers de fois, au cours de son existence : "Allons ! te voilà encore dans la lune, toi !"

Après le repas, la chère femme se remit vite à sa couture et, comme nous n'avions nulle domestique (est-il besoin de vous le dire ?), mon frère et moi fîmes le petit ménage coutumier : il était "de semaine pour la table", lui - mettre le couvert et l'enlever ; moi j'étais "de vaisselle". Mais oui, jusqu'à notre mariage, il en fut ainsi et je ne rougis nullement de l'avouer d'avoir été élevé à la dure, habitué à tout faire - ménage et même cuisine, à l'occasion - je ne me suis jamais trouvé embarrassé de rien au cours de ma vie plutôt accidentée.

Donc, la vaisselle bien rangée, tout en ordre, je descendis fumer une cigarette, sur la place Beauvau, en regardant mon frère y évoluer sur des patins à roulettes, avec le fils de son patron. La Place Élyséenne, bien macadamisée, était un Skating Ring merveilleux et, à ce sport gracieux, mon frère et Robert Émile-Paul (l'actuel éditeur) étaient devenus de premier force.

Une demi-heure plus tard, comme je rentrai chez nous, la brave pipelette, qui me connaissait depuis l'âge de douze ans, me cria du fond de sa loge :

- Hé ! Théo ! On vient d'apporter une lettre pour toi !

- Encore !

- Mais oui. C'est le jour.

Un coup d'œil jeté sur la grande enveloppe blanche qu'elle me remettait suffit à me faire battre violemment le cœur. C'est qu'en tête s'étalait cette suscription en belles gothiques : "Chemins de Fer de Paris à Lyon et Méditerranée !"

Je n'attendis que d'être sous le bec de gaz de l'escalier pour la décacheter et je lus : "Des vacances s'étant produites dans le personnel de notre Secrétariat, nous vous y réservons une place. Prenez vos dispositions pour entrer en fonctions aussitôt que possible : dès demain si vous le pouvez, après visite du Dr Robin, dans la matinée."

Ah ! bien par exemple, en voilà une nouvelle qui tombait à pic !

Rentré en coup de vent, je criai à ma mère :

- Beau cadeau de fête, maman !... Tiens, lis : j'entre demain au P.L.M.

- Ah ! que je suis heureuse !

Vous savez que c'était pour elle le couronnement d'un long rêve.

- Mais il y a une ombre au tableau, ajouta-t-elle après m'avoir embrassé.

- Laquelle ?

- Il va falloir te dégager, poliment, de la Compagnie des Téléphones et, dame ! c'est très délicat...

- Ne t'inquiète pas, mère ! C'est déjà fait.

- Hein ?

- Écoute plutôt.

Et exhumant de ma "profonde" le premier "poulet", je lui en donnai lecture.

Et cette lettre qui, lue deux heures auparavant, eût déchaîné la désolation dans notre logis, nous causa une minute de folle gaieté.

Mais il était dit que cette soirée devait être enchantée jusqu'au bout. Ne voilà-t-il pas qu'à ce moment précis arriva un garçon de courses, chargé d'un gros bouquet de lilas "pour Madame Botrel" et d'une carte portant ces mots : "Hélène Lutgen, avec ses respectueux souvenirs et ses souhaits de bonne fête".

- Ça, c'est vraiment gentil ! dit maman très flattée. Mais comment a-t-elle pu savoir que c'était ma fête aujourd'hui ?

- C'est moi qui le lui ai dit tantôt, pardi !

- Oh ! c'est une jeune fille vraiment "brave" !

Et elle reprit, une fois encore, sa patiente et sempiternelle tâche, pendant qu'assis à ses côtés, dans l'ensorcelant parfum de la gerbe parfumée, je me mettais à lui lire "Il ne faut jamais dire : fontaine", qui, décidément, commençait à m'intéresser beaucoup !

Suite : Troisième partie, chapitre vingt quatre - "Il ne faut point dire : Fontaine"

|