Emilie Bécat

(Recherche iconographique et texte de Claire Simon-Boidot que nous remercions pour la somme de précisions fournies et sourcées)

ée le 15 janvier 1857 à Crest (26 - Drôme) d’une

mère modiste et de père inconnu. C’est par le mariage de ses parents, à Marseille

en 1861, qu’elle et son frère aîné sont légitimés par leur père, qui exerce le

métier de représentant de commerce. ée le 15 janvier 1857 à Crest (26 - Drôme) d’une

mère modiste et de père inconnu. C’est par le mariage de ses parents, à Marseille

en 1861, qu’elle et son frère aîné sont légitimés par leur père, qui exerce le

métier de représentant de commerce.

D’après sa fiche d’inscription à la mutuelle des artistes, elle aurait fait ses

débuts à Lisbonne en novembre 1873 (elle aurait eu 16 ans). Pourtant, Marseille

aussi revendique d’avoir vu ses débuts, quand elle y passe à l’Alcazar en 1878 :

"Jeudi 7 courant [février 1878 ; NdA], aura lieu à l’Alcazar, l’intéressant début

d’une jeune chanteuse, Mlle Emilie Bécat, des concerts de Paris. Mlle Bécat est

la créatrice d’un genre tout spécial et n’interprétera que ses créations sur la

scène de l’Alcazar : Mlle Bécat n’est pas, du reste, une inconnue pour Marseille

où ont eu lieu ses débuts plus que modestes." [1] Ce qui est certain est que sa mère décède

au printemps 1871 à Marseille. Elle a alors 14 ans et la précocité de sa carrière

est peut-être liée à cette perte...

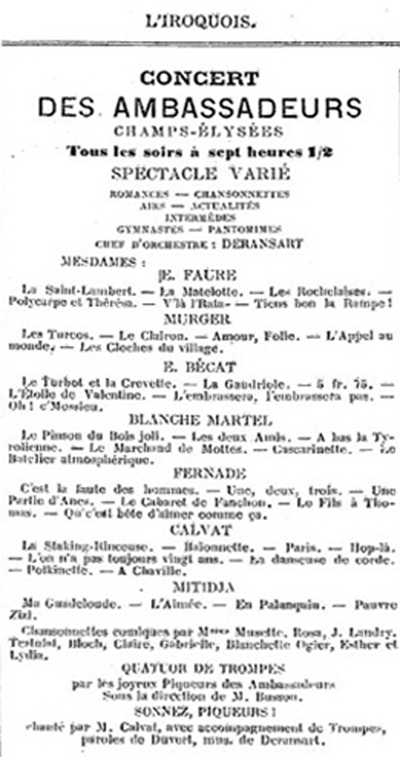

L’Iroquois du 5 août 1876 publie sa biographie et une caricature :"Pourquoi s’appelle-t-elle Bécat ? C’est un nom peu harmonieux, peu poétique

et qui ne convient guère à son jeune et frais visage. Mais enfin, je ne veux pas la

chicaner là-dessus : on n’est pas maître de choisir son nom, et il est probable

que, comme tout le monde, elle a dû l’accepter tout fait en naissant. Et

d’ailleurs, ce nom de Bécat est corrigé par celui d’Emilie et par une foule de

qualités bien connue des habitués des Ambassadeurs. C’est dimanche dernier, -

il n’y a pas bien longtemps comme on voit -, que j’ai entendu Mlle Bécat pour la

première fois ; je l’avais aperçue déjà à une répétition, et c’est même ce qui

m’avait donné le désir de l’entendre. Dimanche donc, je m’assis sous les arbres

des Champs-Elysées, à l’abri du soleil et en face d’un soda à la grenadine, pour

l’unique plaisir d’entendre chanter L’Embrassera, L’embrassera pas ! J’ai eu la

mauvaise fortune d’être placé à côté d’un tas d’imbéciles, véritables crétins de

la soirie ou de la nouveauté, bêtes au-delà du possible, et laids autant que bêtes,

dont l’unique occupation a consisté, durant tout l’après-midi, à interpeller les

chanteurs et surtout les chanteuses, en accompagnant leur grossières bêtises du

bruit insupportable de ces castagnettes qu’un coupable farceur vient de mettre

en circulation. Ces gens-là se figurent sans doute être très forts et très spirituels :

ils ne sont que ridicules, stupides, mal élevés et complètement abrutis...

Revenons à Mlle Bécat : après l’avoir entendu chanter, je me demandais si

c’était là cette jeune fille timide, à l’air ingénu, que j’avais vue quelques tempsauparavant venir à la répétition sous l’œil sévère de son père. Faire le portrait

d’Emilie Bécat est chose très difficile. Demandez plutôt à mon ami Graphite qui

a bien recommencé trente fois son dessin, et qui, au dernier moment, désespéré

de n’avoir pu attraper la ressemblance de son si charmant modèle, voulait

anéantir son œuvre. Néanmoins, si la ressemblance laisse un peu à désirer, en

artiste qu’il est, mon ami a su parfaitement saisir la grâce leste et dégagée, le

geste énergique et pourtant plein de charmes de Mlle Bécat. Si elle veut

travailler sérieusement, nous lui prédisons de grands succès. Evidemment, la

scène de l’Eldorado, où nous irons l’applaudir cet hiver, peut lui sourire, mais

enfin si elle pouvait aborder le théâtre sérieux, je veux dire l’opérette, elle y

ferait facilement et rapidement son chemin. Nous en avons vu plusieurs qui,

sorties de cafés-concerts plus ou moins connus, au bout d’une année, sont

devenues les étoiles de théâtres tels que les Bouffes ou la Gaîté. Donc, avis à

Mlle Bécat. En attendant, félicitons-la bien sincèrement du succès on ne peut

plus mérité qu’elle obtient chaque soir aux Ambassadeurs. Félicitons en même

temps les intelligents directeurs de céans, qui savent si agréablement nous faire

passer des soirées que les chaleurs dont nous sommes accablés, nous rendraient

autrement fatigantes et pénibles." [2]

C’est à Emilie Bécat qu’est attribuée la création du genre "épileptique"

(repris par Polaire, mais aussi plus ou moins attribué à Emilie Heps). La

description qu’on peut en lire en 1878 n’est pas exactement un panégyrique,

jugez plutôt :

"Soit ! Puisque le caprice du public veut nous imposer cette idolâtrie, c’est

par cette étoile des cafés-concerts que nous inaugurerons cette nouvelle série de

médaillons. Mlle Bécat relève du théâtre, puisque le théâtre a daigné la relever

jusqu’à lui.

Presque toutes les revues de fin d’année ont Bécaté à l’envi.

C’est peut-être bécassé qu’il faudrait dire, pour être exact.

Si, en effet, l’original est crispant, que dire des copies ? La contrefaçon du

faux ! C’est le nec plus ultra.

Mlle Bécat, dont j’ignore les origines, a imaginé le chant de Saint-Guy.

La danse du même nom se traite dans les hospices, où elle n’excite que la

commisération.

Comment se fait-il que le chant de Saint-Guy ait pu trouver des

admirateurs ? Comment se fait-il qu’au lieu de chercher à calmer les crises de

cette jeune indisposée, par un traitement selon la formule, on prenne un plaisir

cruel à l’exaspérer par des bravos qui mettent la patiente hors d’elle ?

Il ne faut jamais défier ce fou de parterre française de faire des folies.

Mlle Bécat, le jour où elle a créé l’épilepsie lyrique a certainement compté

sur la bêtise humaine pour lui servir de commère. Elle a gagné sa gageure

Au premier couplet qu’elle débita de sa voix ténue, qui procure à l’oreille

la douce sensation d’une vrille pénétrant dans la chair, lorsqu’au refrain elle

commença ses contorsions entrecoupées de vociférations, les sifflets partirent

tout seuls

Ce fut son salut

Il se trouva là, en effet, une demi-douzaine de gommeux en liquéfaction qui

jugèrent spirituel de se mettre en travers de la manifestation.

Ils applaudirent pour se faire regarder et parce qu’ils la trouvaient bonne

d’embêter les bourgeois.

Le lendemain, on parla de l’échauffourée. La demoiselle était lincée

Comme mystification, c’était réussi, mais à condition de durer ce que dure

un poisson d’avril. Mais voilà que les années passent et que Mlle Bécat reste

Ah ! Bien, non ! Ce n’est plus drôle.

Au physique, la tête de Mlle Bécat, qui n’est pas dépourvue d’intelligence,

est de la famille du castor. Le nez proéminent pendant que le front fuit. Une paire

de petits yeux animent les traits, qui, sans eux, seraient d’une insignifiance

complète.

Il y a une étincelle dans ces yeux-là, et l’étincelle aurait peut-être pu mieux

faire que de servir à allumer la pipe des habitués des cafés-concerts

Mais pour cela il aurait fallu étudier, chercher, se donner de la peine

Tandis que du premier coup il est à la portée de tout le monde de se fendre

la bouche jusqu’aux oreilles, de se froncer les narines jusqu’aux cils, de trépider

sur ses jambes comme une boiteuse, de se déformer enfin en société, par des

grimaces dont les ouistitis interdiraient le regard à leurs compagnes quand elles

sont dans des positions intéressantes.

C’est par là que Mlle Bécat a conquis ses admirateurs.

C’est aussi par là que Mlle Bécat périra, et avant peu.

Il est forcément limité le champ qu’elle arrose de ses sueurs et qu’elle foule

de ses trépignements.

On commence déjà à trouver que la maladie devient chronique

Heureusement

A vouloir crier au-dessus du diapason de son tempérament, la chanteuse a

eu tôt fait de briser le peu de voix qui lui était départi. Elle en sera bientôt à la

période de l’enrouement, qui la forcera à la retraite, à moins qu’elle ne se

réfugie dans l’ancien répertoire de Grasset.

Eh ! Mon Dieu ! Il n’y a peut-être dans le cas de Mlle Bécat qu’une erreur

de sexe. Si elle avait été homme, elle aurait pu se faire une place dans l’opérette

cascadeuse.

Ses tics valent bien ceux de Lassouche, après tout.

On aurait tort, au surplus, de lui en vouloir. Ce n’est pas sa faute.

C’est la faute de ceux qui l’ont encouragée par des bravos coupables. Si

l’on avait continué à lui siffler : Casse-cou ! elle aurait fait de son intelligence

un autre usage.

Mais il y a toute une clientèle qui ne se régale que des choses absinthées et

malsaines. Il y a l’alcoolisme des oreilles, dont les ravages ne sont pas moins

terribles que ceux exercés par l’alcoolisme de l’estomac.

Avec cette différence que les alcooliques ordinaires n’hébètent qu’eux-

mêmes, et que ceux-là hébètent les autres par contagion." [3]

Au-delà de ces rares descriptions, qui n’apportent finalement pas beaucoup

d’informations, on peut tracer les grandes lignes de son parcours d’année en

année : elle commencerait donc, comme on l’a vu, à Lisbonne en 1873 (16 ans)

ou à Marseille.

C’est en septembre 1875 que l’Orchestre l’évoque pour la première fois, au

concert du XIXème siècle, à Paris : "Mlle Bécat, une nouvelle étoile qui se

lève au ciel de la fantaisie, a été chaudement reçue. Triomphe pour cette jeune

ingénue bouffe." D’après cette revue, elle chante par exemple "La tanche et le

brochet". En février 1876, elle se produit toujours dans cet établissement et son

succès s’affirme : "Quant à Mlle Bécat, on peut dire qu’elle a été l’âme du

succès de la soirée. Chaque mot qui tombait de sa bouche faisait éclater la

salle." [5]

De sorte qu’en mai 1876, on retrouve Emilie Bécat sur la scène des

Ambassadeurs, où elle chante "Le turbot et la crevette". Le chanson a un tel

succès qu’elle est publiée chez Bathlot [6]. L’été se déroule bien, si on en croit les

chroniqueurs : "Mlle Bécat est toujours l’enfant gâtée de la jeunesse bruyante…

Il est impossible d’être plus gracieusement excentrique dans "Le turbot et la

crevette", "Je vous donnerai sa photographie" et "L’étoile de Valentine". [7]

En mai 1876, dans une représentation à bénéfice, elle est dite "du pavillon

de l’Horloge". C’est probablement une erreur des journalistes car aucun

programme ne la situe à l’Horloge en 1876 (mais bien aux Ambassadeurs) [8]

Cet été 1876 est enivrant pour la jeune Bécat : "Il y aussi un autre grand

succès à ce café des Ambassadeurs. Il est obtenu par une chanteuse toute jeune

et très charmante, qui s’appelle Mlle Bécat. Cette artiste fera école. Elle a trouvé

une façon particulière de chanter qui diffère de ce qu’ont fait avant elle Thérésa

et les étoiles qui l’ont imitée. Mlle Bécat est originale. D’une petit filet de voix,

elle tire des effets inattendus. Il faut dire que les gestes jouent un grand rôle dans

sa manière de dire, de chanter et d’attaquer la note. Elle enlève les

applaudissements, lorsqu’au refrain de chaque couplet elle s’anime et

s’abandonne à une sorte d’agitation gracieusement épileptique. Alors son succès

n’a plus de bornes. Partout on l’applaudit, on agite les verres, on frappe sur les

tables, on crie bis et on se fâche quand elle veut quitter la scène. Mlle Bécat fait

la fortune des bouquetières, que ses enthousiastes dévalisent tous les soirs. On

dit qu’un directeur l’a déjà remarquée et qu’il veut l’engager pour créer un rôle

comique dans une opérette. Ce directeur aura raison, car cette petite débutante

est douée au plus haut degré de toutes les qualités qu’exige l’opérette. Elle a,

comme dit Béranger, l’œil vif et l’air mutin." [9] C’est probablement à ce moment

que Degas croque Emilie Bécat aux Ambassadeurs.

Cependant, à 19 ans, le succès d�Emilie Bécat est encore fragile. En effet,

en septembre 1876, on peut encore lire ce commentaire acide : "La troupe d’été

des Variétés a clos mardi dernier la série de ses représentations par une

représentation extraordinaire à laquelle avaient été conviés un certain nombre

d’artistes étrangers au théâtre, quelques uns même appartenant au café-concert.

Tous n’ont pas eu le même succès devant le public. Mlle Bécat, notamment, dont

les contorsions grotesques et les déhanchements honteux font pâmer d’aise,

chaque soir, les habitués du café des Ambassadeurs, aux Champs-Elysées, a été

accueillie plus que froidement. A notre avis, elle méritait d’être sifflée." [10] Des

goûts et des couleurs...

La nouvelle saison qui débute en octobre 1876 la voit se faire engager à

l’Eldorado... enfin presque ! : "Mlle Bécat, l’étoile de cet été aux Ambassadeurs,

�tait engag�e à l�Eldorado. Mais M. Berg, un directeur de Saint-Pétersbourg, a

voulu produire la jeune artiste sur les bords de la Neva. Il a donc payé une

indemnité de deux mille francs à l’Eldorado, et a emmené hier soir Mlle Bécat

pour deux mois ; ce petit voyage rapportera à l’actrice de dix-neuf ans la

modique somme de huit mille francs." [11]

Elle semble cependant en être effectivement revenue puisque la revue

L’Orchestre la place à l’Eldorado en janvier 1877. Elle y interprète, par

exemple : "Pas plus haut que ça", "Le turbot et le crevette", "Le

bec à Bécat" (pas à la BNF), "Mamzelle Gavroche".

L’année est porteuse, car la voilà recrutée à l’Alcazar d’été en avril 1877.

Elle y chante : "Mon Pascal", "Drolichonnette", "Mamzelle Gavroche",

"L’embrassera, l’embrassera pas" . [12]

Mai 1877 : "Le côté des dames est tout souriant de promesses pour la

saison et compte déjà plusieurs favorites : Mlle Bécat, très divertissante et très

excentrique dans ses chansonnettes détaillées avec goût." [13]

Juin 1877 "Mlle Bécat, un vrai gamin en jupons, et qui nous paraît avoir

l’intelligence de son art, gagne de plus en plus les faveurs des habitués. C’est

notre réponse à la feuille satirique qui, prenant cette artiste à partie, a prétendu

lui cingler un coup de fouet en dissimulant maladroitement, non seulement le

manche auquel s’adapte la mèche, mais aussi la main qui tient ce manche. On

attend les nouveautés de M. Chaillier, depuis longtemps annoncées." [14]

31 juillet 1877 : "Quant à l’infatigable Mlle Bécat, nous avons à ajouter à

son actif : "La Rose et l’hippopotame", une excentricité qu’elle lance avec

beaucoup de crânerie." [15]

Fin août 1877 s’achève la saison de l’Alcazar d’été : "Mlle Bécat a lancé

une parodie de "Je la lance", intitulée "Je suis lancée" ; le public a ri de bon cœur au

tics de gommeux qu’elle a empruntés à son camarade A. Ben" [16]

En septembre 1877, renvoi d’ascenseur du théâtre au café-concert, c’est

Judic imite son style. "Théâtre des Variétés. [...] Ceci constaté, j’arrive à la

Chanteuse par amour, saynète par MM. Vibert et Raoul Toché, musique de

M. Paul Henrion. Cet acte est joué par Mme Judic toute seule, et disons toute

suite qu’il a obtenu un succès très vif et très mérité. [...] On a ri et beaucoup

applaudi Mme Judic qui a su s’emparer du public et l’amuser pendant trois

quarts d’heure. La salle a éclaté quand elle a imité Mlle Bécat, une étoile de

l’Alcazar qui a inventé une méthode de chant tout à fait particulière." [17]

La saison d’hiver voit Emilie Bécat poursuivre sa carrière, en octobre 1877,

dans un concert un peu moins célèbre : "Nous trouvons, dans la liste des artistes

qui se font entendre chaque soir aux Fantaisies-Oller : Mlle Bécat, qui a eu

l’honneur d’être imitée par Judic dans La Chanteuse par amour." [18]

Novembre 1877 : "Dans La Chanteuse par amour que donnaient au

commencement de l’hiver les Variétés, il y avait une imitation d’artistes de café-

concert qui produisait beaucoup d’effet. On me dit, à cette époque, que le modèle

n’était autre qu’une demoiselle Bécat qui faisait alors les beaux soirs des

Champs Elysées. L’autre soir, le nom de cette étoile qui brillait sur une immense

affiche me fit entrer aux Fantaisies du boulevard des Italiens, et je pus voir et

entendre la nouvelle favorite du public spécial qui fréquente les cafés-concerts.

Mlle Bécat est une jeune fille, mince, élancée, à la figure intelligente, aux yeux

vifs, au maintien assuré. Elle se présente d’une façon très convenable, et l’on

s’attend volontiers à ce qu’elle se mette à roucouler une une romance

sentimentale. Mais, à peine l’orchestre a-t-il attaqué la première mesure du

refrain qu’elle se transforme subitement. Ce n’est plus une chanteuse, c’est un

clown, et je ne puis mieux la comparer qu’aux frères Conrard, du cirque, ces

saltimbanques de génie. Elle gambade, elle saute, elle se tortille, elle lance ses

bras à droite et à gauche, elle se dégingande, elle fronce la bouche et les yeux de

la manière la plus drolatique et elle accompagne les paroles de ses chansons par

des grimaces étonnantes qui la font ressembler à un chat qui boit du vinaigre.

Joignez à cela un aplomb de tous les diables, une fantaisie à tout casser, un

dédain formidable pour le public qui se tord ; c’est un véritable gavroche qui a

l’air de s’amuser pour son propre compte et de se moquer de ceux qui l’écoutent.

Là est la cause du succès de Mlle Bécat, qui est un type véritable de cocasserie

abracadabrante et qui pousse l’excentricité jusque’à ses dernières limites. Elle

m’a paru mériter, à titre d’excentricité comique, une mention spéciale dans ces

notes journalières." [19]

Début janvier 1878, elle joue dans la revue des Fantaisies-Oller : Bébé-

Revue. "Mlle Bécat est l’héroïne de la soirée, dans son rôle de la kermesse, où

elle s’est fait voir sous un nouveau jour ; elle a dansé le cancan, la polka, la

gigue, avec un entrain étourdissant ; aussi a-t-elle obtenu une véritable

ovation." [20] Dans la troupe, où apparaissent aussi Augustine Kaiser et Emilie

Heps, elle chante aussi les chansons suivantes : "Rebecca", "Anastase", "L'amour

en goguette", "Drolichonnette" (VM7-92427), "Teinturières" . [21]

Février 1878 : "Aux Folies Bordelaises, théâtre-concert de Bordeaux,

début, vendredi 1er mars de Mlle Bécat, la chanteuse excentrique connue à

Paris, et des sœurs Jogara, gymnasiarques célèbres. Cet établissement est en

pleine prospérité depuis qu’il est dirigé par M. Brun, à la fois musicien et

administrateur distingué." [22]

Après ce passage en province, on la retrouve de nouveau à l’Alcazar d’été,

au moins de mai [23] à fin juillet 1878 [24].

Pas d’information sur son engagement de la saison d’hiver 1878-1879.

En revanche, l’Alcazar d’été lui redonne une place dans le tableau de la

troupe en 1879 : "Au 1er mai, rentrée de Mlle Bécat, l’enfant chérie du

public." [25]

On peut imaginer qu’elle n’a pas tenu sa place pendant toute la saison d’été

car elle accouche le 22 juillet 1879, au Havre, d’un garçon qui meurt en nourrice

trois mois plus tard. Emilie Bécat, quant à elle, se fait remarquer à Deauville au

mois d’août : "Plus Deauville est triste et plus on est gai à Trouville. Tandis

qu’à Deauville on passe ses journées à faire de manières et ses soirées à se

promener en habit, à Trouville on rit, on chante, on s’amuse, on danse, on se

promène, on organise des parties de pêche, des excursions sur la côte, on

s’ingénie à chercher des distractions nouvelles, et l’on parvient quelques fois à

en trouver. A Deauville, tout le monde se cantonne dans sa villa ; à Trouville,

tout le monde est dehors. Deauville ressemble au faubourg Saint-Germain, et

Trouville au boulevard. Un vrai boulevard des Italiens prolongé. Hommes

connus, femmes à la mode, personnages politiques, actrices en vacances,

sportsmen célèbres, défilent le matin et le soir sur cette fameuse promenade des

planches qui est, avec celle des Anglais à Nice, ce que je connais de plus joli au

bord de la mer. C’est là qu’on flâne, c’est là qu’on se rencontre, c’est là que les

groupes se forment, que les cancans se colportent, qu’on dit du mal de celui-ci et

même du bien de celle-là. Il va sans dire que, pendant les courses de Deauville,

l’animation y redouble. En une heure, on y est mis au courant de tout ce qui se

passe dans le pays et de tout ce qui s’y est passé depuis le commencement de la

saison ; on a échangé une centaine de coups de chapeau, serré la main à tous ses amis et connaissances et vu tous les représentants du tout-Paris qui foulent

actuellement la plage. Voulez-vous des noms ? [...] Le théâtre est gentiment

représenté par [...] la gentille Baumaine, qui a eu beaucoup de succès, l’autre

soir, au Casino ; [...] par Mlle Bécat des Ambassadeurs et la brune Piccolo." [26]

On ne sait pas ce que fait Emilie Bécat d’août 1879 à mai 1880. En

revanche, dès le mois de mai 1880, elle reprend du service à l’Alcazar d’été :

"Les artistes de tous les théâtres de Paris vient chaque soir à l’Alcazar d’été,

prendre des leçons à l’école de l’inimitable Plessis , qui se fait une trentaine de

têtes en mois de dix minutes...Viennent ensuite Paulus et Mlle Bécat qui tous

deux sont rappelés et bissés par le public d’élite qui fréquente l’établissement de

M. Monné." [27] Le succès y est continu : "L’Alcazar d’été vient de reprendre

l’Ecole de Noisy-les-Mèches, pièce à grand spectacle, qui fut représentée l’hiver

dernier à l’Alcazar d’hiver et à la Scala. La nouvelle interprétation est

excellente et le succès est encore loin d’être usé. Mlle Demay chante "Qu’est-ce

qui paiera la culotte" et "La Sœur de l’emballeur". Inutile de dire qu’elle est comme

toujours applaudie à outrance. Immense succès pour Mlle Bécat dans "Trac-tric-

troc" et "Mlle Flic-Flac" [...]"

Où l’on apprend qu’Emilie Bécat est parallèlement devenue directrice du

concert de la Gaîté-Rochechouart vers le mois d’avril : "Direction de Mlle

Bécat ; cette phrase seule sur l’affiche explique le succès de ce concert. Qui ne

se rappelle les nombreux triomphes obtenus par Mlle Bécat, non seulement dans

les concerts, dont elle a été pensionnaire, mais encore au théâtre. Combien de

représentations extraordinaires n’ont dû leur succès que grâce au concours

qu’elle leur a prêté, car son talent, si excentrique et si comique à la fois, en a fait

une artiste de premier ordre. Aussi chaque soir, ce sont des applaudissements et

des rappels sans fin. Elle a su s’entourer d’artistes très sympathiques. M. Brunet,

qui est dans la maison depuis quatre ans, M. Marquette, un bon tyrolien,

M. Chelu un chanteur de genre, très comique, et M. Valgrand, qui danse et

chante en bon comique. Citons aussi Mmes Aurélie, Dinah, Veuillet, Chelu et

Dalley, qui sont toutes fort applaudies. M. Marc Joly conduit avec talent un

excellent orchestre." [28]

l arrive également qu’Emilie chante dans "son" concert : "La charmante

directrice de la Gaîté-Rochechouart, Mlle Bécat, fera sa rentrée le samedi

25 septembre courant. En attendant, M. L. Faivre y donne, à un public

nombreux, de fréquentes occasions de crever de rire." [29]

Bien moins drôle, la catastrophe du boulevard Rochechouart [30], qui fit cinq

morts et blessés parmi les huit ouvriers qui travaillaient de nuit dans les égouts et

moururent asphyxiés à la suite d’émanations toxiques. Emilie Bécat participa une

collecte pour les familles des victimes : "Une représentation est organisée au

concert " La Gaîté", boulevard Rochechouart, 15, au bénéfice des victimes de la

catastrophe, par les soins de l’intelligente directrice-artiste, Mlle Bécat, pour

demain vendredi, à 8 heures." [31] La souscription était largement ouverte et la

contribution du concert de la Gaîté fut de 150 F . [32]

En décembre 1880, un organe de presse décrit le concert de la Gaîté comme

un beuglant [33].

En janvier 1881 : "Boulevard Rochechouart. Une salle en boyau pouvant

contenir par mal de monde. Aspect assez triste. Beaucoup de demoiselles du

quartier. Tout le high-life de la rue de Dunkerque. De nombreux médecins dont

la présence s’explique par le voisinage de l’hôpital Lariboisière. Cet

�tablissement appartient à une ancienne reine de l�Eldorado : Mlle Bécat. La

chanteuse est actuellement à St Pétersbourg et c’est son père qui, en son

absence, dirige l’établissement. Titre de la revue : En veux-tu ? En voilà.

Auteur : M. Félix Savard, encore un vétéran du genre. Revue arrangée en

vaudeville. Si l’on en retirait l’actualité, ce serait une pièce quelconque. Un seul

décor : un salon-forêt. Salon planté d’arbres ou, si vous aimez mieux, forêt

meublée de tables, de chaises et tout ce qu’il faut pour écrire. Le public du

quartier n’exige pas que les plaisanteries soient d’une finesse extrême. Au

contraire. Plus c’est gros, plus il trouve que c’est fin. On construit beaucoup

dans le quartier. Aussi la grève des maçons, des menuisiers et des chaudronniers

a-t-elle prise une importance énorme dans la revue. Un égoutier en costume de

travail vient raconter l’épouvantable accident qui a fait, devant la façade même

de l’établissement, trois victimes. Ce n’est pas gai, mais c’est intéressant pour

tout le quartier et, en somme, c’est là le point essentiel." [34] Pas certain qu’un tel

choix "artistique" serait apprécié aujourd’hui de la même façon... On retiendra

néanmoins la présence de Bécat à St Pétersbourg et la gérance de son père. Il

semble que les choix de ce dernier ne soient pas toujours aussi maladroits

puisque, dès la fin du mois de janvier, on peut lire cette appréciation : "On joue

depuis quelques jours, au café-concert des Folies-Rochechouart, une amusante

opérette de MM. Meyan et Street. Titre : le Fils du tambour major. La pièce des

mieux réussies et la musique est digne du livret. La petite troupe des Folies

Rochechouart tire un excellent parti de cette divertissante bouffonnerie qu’elle

enlève avec entrain et esprit. Grâce à elle, les bravos retentissent chaque soir

dans ce coquet établissement qui vient de trouver un véritable succès populaire.

Quelques airs, entr’autres, une Ronde militaire et les Couplets du Tambour-

Major sont déjà célèbres dans le quartier. Nos sincères félicitations Mlle Bécat,

l’intelligente directrice des Folies-Rochechouart." [35]

Malgré les succès rapportés par la presse ancienne, le concert va néanmoins

à la faillite. Dès le mois de juin, on apprend : "Vous rappelez-vous une gentille

petite diseuse de chansonnettes, Marie Bécat, qui eut son heure de célébrité dans

les cafés-concerts ? Après avoir chanté pour les autres, elle voulut chanter pour

elle-même et vendre des bocks pour son compte : elle prit à bail le café-concert

qui est situé au n° 15 du boulevard Rochechouart, mais, hélas ! après quelques

années d’exploitation, il a fallu renoncer à chercher de ce côté-là la fortune. La

pauvre petite directrice vient d’être déclarée en faillite." [36] De fait l’exploitation

n’a pas duré quelques années mais quelques mois...

Fin juin 1881, "Mlle Bécat est actuellement à Moscou, au jardin de

l’Alhambra, où elle obtient, nous assure-t-on, beaucoup de succès. Tant mieux !

Obligée de supporter les conséquences du désastre de son café-concert, la jeune

chanteuse s’est expatriée pour arriver à désintéresser ses créanciers. Mais elle

nous reviendra dès qu’elle aura atteint son but." [37] Cette présence à Moscou est

corroborée par sa fiche d’inscription à la mutuelle des artistes. Et toute la presse :

"Les Emilie Bécat ne se négocient plus qu’en Russie depuis le krach de la Gaîté-

Rochechouart." [38]

En mars 1882, la presse se fait l’écho de la fin de la liquidation de la Gaîté :

"Grandeur et décadence : Mlle Bécat, la chanteuse excentrique, ne fut pas

heureuse dans l’exploitation de la Gaîté-Rochechouart, le café-concert du

boulevard extérieur. Aujourd’hui, l’affaire est liquidée, et la pauvre chanteuse ne

peut donner à ses créanciers, comme dividende, que la faible somme de 3 francs

et 62 centimes pour cent, unique répartition." [39]

Mais on peut imaginer que ses préoccupations sont ailleurs, puisqu’elle

accouche à Moscou d’un deuxième garçon, le 12 septembre 1882.

Il faut croire que les nouvelles entre la France et la Russie ne sont pas

pléthoriques car c’est seulement en février 1883 qu’on apprend son implantation

à St Pétersbourg : "Mlle Bécat, qui a dirigé jadis la Gaîté-Rochechouart, était

dernièrement dans un concert à St Petersbourg. Depuis, j’ignore totalement ce

qu’elle est devenue." [40]

Son frère, peintre sur émail, se marie à Paris en octobre 1883. Son père y

meurt en mars 1884. Il n’est pas certain qu’elle ait été présente en France à

aucune de ces deux occasions.

Il semble qu’elle ait définitivement émigré en Russie. Et d’ailleurs, un

troisième fils lui est né en février 1884, à Saint-Pétersbourg. Les mentions

d’elles dans la presse sont de plus en plus rares. Il semble cependant qu’elle

remonte parfois sur scène. En 1888, elle est aperçue en Autriche, à Vienne, ville

où se mariera en 1920 ce 3ème fils. "Vous souvenez-vous, ô Parisiens, des

refrains que Mlle Bécat mettait à la mode, jadis, aux Champs Elysées ? Ne vous

rappelez-vous pas comment cette divette gracieuse et agaçante - dans le meilleur

sens du mot - mimait et chantait : "C’est les belles petites, petites, petites,

etc." ? D’autres ont imité son genre : Mlle Violette par exemple. Nous préférons

encore le modèle. Pourquoi faut-il que Mlle Bécat ne chante plus qu’à

l’étranger ? Elle est actuellement à Vienne, et l’un de nos amis, de retour de là-

bas, nous conte que les Viennois, d’ordinaire peu prodigues, même de leurs,

accablent la chanteuse de bouquets. Depuis quelques années, Mlle Bécat habite

le plus souvent la Russie. Elle a des intérêts à St Petersbourg, et, là-bas, elle a

renoncé à peu près au théâtre. Lorsque la nostalgie de la scène la reprend, elle

émigre à Vienne, où, depuis plusieurs années, le public lui fait fête." [41]

Elle est ensuite brièvement aperçue à Paris. L’Officiel-Artiste l’annonce en

avril dans la troupe de l’Alcazar d’été [42], quand l'Intransigeant l’annonce en mai

aux Ambassadeurs , sous le nom de "Mlle Burbeaut" : "Le public des

Ambassadeurs [43] ,était intrigué dernièrement de voir figurer sur les affiches et

comme grande étoile, Mlle Burbeaut. Qui ça, Burbeaut ? Quelle personnalité

cachait ce nom ? On a vite été renseigné quand on a aperçu, venant sur scène

après Sulbac, une jolie brune qui avait été connue jadis sous le nom de

Mlle Bécat, la Bécat qui inventa le genre gambadeur au café-concert. Enfin Bécat ou Burbeaut, l’artiste a remporté un succès des plus vifs aux Ambassadeurs." [44],

L’été passé, elle repart pour Vienne, où Paulus la rencontre en novembre

1889 : "Mon impresario Pitau avait négocié une tournée à l'étranger. Après

quelques arrêts en Belgique et en Hollande, nous filons vers Vienne où nous

arrivons en novembre 1889, dans un grand et superbe music-hall (direction

Ronacher). Public très chic; parterre de hauts personnages, émaillés d'archiducs

et de princes. J'avais avec moi le bon compositeur Paul Fauchey, qui

m'accompagnait au piano et le violoniste Stretti, talentueux et nerveux, qui

cassait pour cinq francs de cordes par jour. Et je trouvais là-bas, dans la troupe

française, Émilie Bécat, disparue à mes yeux depuis si longtemps ; elle avait

changé son nom pour celui de Burbeault, ce qui n'était guère heureux. Plus aussi

gaie que naguère... une partie de son brio l'avait quittée ; elle avait de gros

chagrins depuis ses mésaventures financières ; je consolai de mon mieux

l'excellente fille, la bonne camarade. Et aussi Violette qui, elle, avait conservé

tous ses moyens et sa joviale exubérance. Puis encore l'incommensurable

Brunin, Französischer-excentrique-Komiker, qui avait un gros succès." [45]

Il semble donc que Bécat renoue avec la scène, le plus souvent

internationale : en décembre 1890, elle serait à l’Alhambra de Londres, si

toutefois la "Mlle Bécat" qui a obtenu un gros succès est bien elle... "A

l’Alhambra, la première représentation de la Belle au bois dormant, le nouveau

ballet de MM. Espinosa et Jacobi vient d’avoir lieu avec un très grans succès,

nous y reviendrons. Début de Mlle Bécat, une chanteuse qui a obtenu un gros

succès." [46] Ce passage à Londres est également évoqué par le Figaro : "On

remarque que depuis quelques temps les étoiles des cafés chantants de Paris

prennent une place importante dans les music-halls de Londres ; à l’Empire c’est

Mme Vanoni dont le succès ne s’épuise pas, puis Mlle Juana, genre plus sérieux,

mais d’un talent réel ; à l’Alhambra, voici Mlle Bécat dont les débuts ont été très

heureux. Mlle Bécat est une fine diseuse ; ses trois morceaux ont été

vigoureusement applaudis et redemandés ; elle est, pour l’Alhambra, une recrue

di primo cartello, car en dehors d’une voix très agréable, Mlle Bécat est jolie

[elle n’aurait que 33 ans, NdA] et porte des costumes ravissants." [47] Elle aurait

donc renoncé au nom de Burbeaut ?

Qui serait alors l’artiste qui se produit sous ce nom à Rome en 1892 ? "Le

café-concert des Variétés, un des premiers d’Italie, sur la scène duquel se

succèdent toutes les célébrités internationales du genre, attire un public très

nombreux. Les artistes françaises s’y trouvent en grande majorité et

Mlles Gaussin, Burbeaut, Cortegs y ont obtenu beaucoup de succès." [48]

Bécat ou Burbeaut, Emilie ou Emélie (prénom qui apparaît parfois sur les

partitions de ses créations), la fin de la carrière de la chanteuse doit se trouver à

l’étranger : son deuxième fils, qui fait son service militaire pour la France, est

domicilié successivement à St Petersbourg et Moscou. Son troisième fils se

marie à Vienne en Autriche, en 1920. Toutes ces villes ont été fréquentées par

leur mère dont la date et le lieu de décès demeurent inconnus.

Notes :

1. La jeune République (Marseille), "Courrier des théâtres", 5 février 1878, p. 4.

2.

L’Iroquois, 5 août 1876, p. 1-2.

3. Piccolino, "Le médaillier théâtral" dans Le Charivari (20 février 1878), p. [1-2].

4. Veni-Vidi, "Concert du XIXème siècle" dans L’orchestre (1 septembre 1875), [p. 2].

5. Leblond, L’Orchestre (1 février 1876), [p. 2].

6. L’Orchestre (1 mai 1876), [p. 3]. Conservée à la BNF.

7. L’Orchestre (1 juillet 1876), [p. 2].

8. Jose (Albert), "Théâtres" dans Le Pays (11 mai 1876), [p. 4].

9. Claudin (Gustave), "Théâtres" dans Le Petit moniteur universel (1août 1876), p. 4.

10. Passe-Partout, "Derrière un portant", dans Le Nain Jaune (3 septembre 1876), [p. 6].

11.

de Lorbac (Ch.), "Courrier des théâtres" dans Le Bien Public (5 octobre 1876), p. 4.

12. Le Vert-vert (19 avril 1877), p. 2.

13.

de Foville (H.), "Alcazar d’été" dans Le Monde artiste (26 mai 1877), p. 3.

14. De Foville (H.), "Alcazar d’été" dans Le Monde artiste (30 juin 1877), p. 3.

15. Vert-vert (31 juillet 1877), p. 2.

16. Vert-vert (29 août 1877), p. 3.

17. Claudin (`Gustave) , "Théâtres" dans Le Petit Moniteur Universel (4 septembre 1877), p. 4.

18. Prével (Jules), Le Figaro (8 octobre 1877), p. 3.

19.

Oswald (François), "Bruits de coulisses", dans Le Gaulois (17 novembre 1877), p. 4.

20.

L’Orchestre (4 janvier 1878), [p. 2]

21.

L’Orchestre (3 janvier 1878), p. 4.

22. "Revue des théâtres" dans Le Petit Journal (26 février 1878), p. 3.

23.

Le monde artiste (4 mai 1878), p. 4

24.

Le monde artiste (20 juillet), p. 4.

25.

L’Orchestre (27 avril 1879), p. 3.

26. Un monsieur de l’orchestre, "Paris l’été. Trouville" dans Le Figaro (17 août 1879), p. 3.

27.

de T. (Ch.), "Petits échos" dans Gil Bas (29 mai 1880), p. 3.

28.

Truth, "Concert de la Gaîté" dans L’Album théâtral (1 avril 1880), [p. 1]

29. Marsy (Emile), "Derrière la toile" dans Le Rappel (23 septembre 1880), p. 3.

30. "Catastrophe du boulevard Rochechouart" dans Le Temps (27 septembre 1880), [p. 2]

31. La France (8 octobre 1880), p. 3.

32.

La France (13 octobre 1880), p. 3.

33.

L’étoile française (14 décembre 1880), p. 3.

34.

Un monsieur de l’orchestre, "La soirée théâtrale. Les petites revues. Gaîté-Rochechouart" dans Le

34.

Figaro (9 janvier 1881), p. 3.

35. L’unité nationale (25 janvier 1881), p. 4.

36.

Le Figaro (18 juin 1881), p. 3.

37.

L’Orchestre, 29 juin 1881, p. 3

38.

C. Parfait, "Petite bourse dramatique" dans Les Coulisse Parisiennes, 1er juin 1881, p. 2.

39.

Mendel (Emile), "Chronique théâtrale" dans Le soir (3 mars 1882), p. 2.

40. Didier (Marcel), "A un lecteur" dans Le Voltaire (4 février 1883), p. 4.

41.

"Monde et demi-monde" dans Le Parisien (19 septembre 1888), p. 1.

42.

L’Officiel-Artiste (11 avril 1889), p. 1.

43. " Petites nouvelles" dans L’Intransigeant (26 mai 1889), p. 3.

44. Le même texte paraît sous la plume de Charles Martel, à la même date, dans la revue La Justice (p. 3).

45.

Paulus, Trente ans de café-concert, p.

46.

J.J., "Londres" dans L’Album théâtral (1er décembre 1890), [p. 1.]

47. Johnson (T.), "Correspondance anglaise" dans Le Figaro (décembre 1890) , p. 3-4.

48. A.M. "Etranger. Rome" dans Chronique artistique (25 décembre 1892), p. 134.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

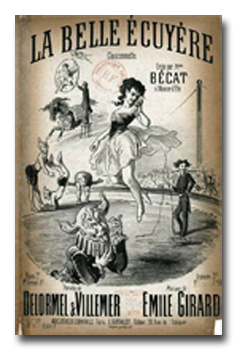

Petits formats & Répertoire

A la lecture des petits formats des chansons qu'elle a créées, on constate qu'elle partageait une partie de son répertoire avec Jeanne Bloch.

Petits formats en provenance du site

- "Mimi Caprice" (1881) de Émile Duhem Girard

- "Mimi Boute-en-train" (1880) de Émile Duhem

- "Le lézard enrhumé" (1880) de Émile Duhem

- "Il grandira" (1876) de Émile Duhem

- "Joli pays d'Asnières" (1879) de Émile Duhem Girard

- "Le joli jockey" (1878) de Tac-Coen

- "Turlurette" (1878) de Louis-César Desormes

- "La sauce à Papa" (1877) de Charles Pourny

- "Les grenouilles" (1877) de Antonin Louis

- "Les fous" (1877) de Émile Duhem

- "Qu'on lui donne à têter" (1877) de Villemer

- "Ohé ! Cocher !!" (1877) de Louis Gabillaud

- "Titine en ballon" (1877) de Émile Duhem Mialet

- "Quéqu' chos' dans l'œil" (1877) de Émile Duhem Girard

- "Gare à toi si j'te pince !" (1876) de Paul Courtois

- "Le retour de noce" (1876) de Paul Courtois

- "La gaudriole ou Eh ! Hola ! pssst la ! Tra la la !" (1876) de Tac-Coen

- "Une araignée dans le plafond" (1876) de Charles Pourny

- "En revenant de Robinson" (1876) de Émile Duhem

- "Toinon-Toinette" (1876) de Frantz Liouville

- "Joli chicard !" (1876) de Paul Courtois

- "Le garçon à Titine" (1876) de Émile Duhem

- "La tanche et le brochet" (1875) de Antonin Louis

- "Le turbot et la crevette" (1876)

- " La gaudriole" (1876)

- "L‘étoile de Valentine" (1876)

- " L’embrassera, l’embrassera pas" (1876)

- "Les saucissons d'Arles" (1879) de Julien Fauque

- "Oh ! Monsieur" (1876)

|

Emilie Bécat à 19 ans -1876

Emilie Bécat à 19 ans -1876

Photographies ci-dessus en provenance de

Photographies ci-dessus en provenance de

Portrait extrait de

Trente Ans de Café-concert

(les mémoires de Paulus)

Portrait extrait de

Trente Ans de Café-concert

(les mémoires de Paulus)

Emilie Bécat aux Ambassadeur

par Edgar Degas ca. 1875

Source : INHA (Institut National d'Histoire de l'Art)

Emilie Bécat aux Ambassadeur

par Edgar Degas ca. 1875

Source : INHA (Institut National d'Histoire de l'Art)

Petits formats de la collection de

Claire Simon-Boidot

Petits formats de la collection de

Claire Simon-Boidot