SOMMAIRE & NOTES |

||

01 |

02 |

03 |

04 |

05 |

06 |

07 |

08 |

09 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

|

Pour télécharger le texte au complet - avec photos et notes partielles (format PDF)

Voir ici.

Si vous ne possédez pas le logiciel Acrobat Reader (gratuit - de la firme Adobe Systems Incorporated) qui permet de visualiser les fichiers écrits dans ce format, Voir ici.

Chrétienno et Judic

Jean-Baptiste Clément

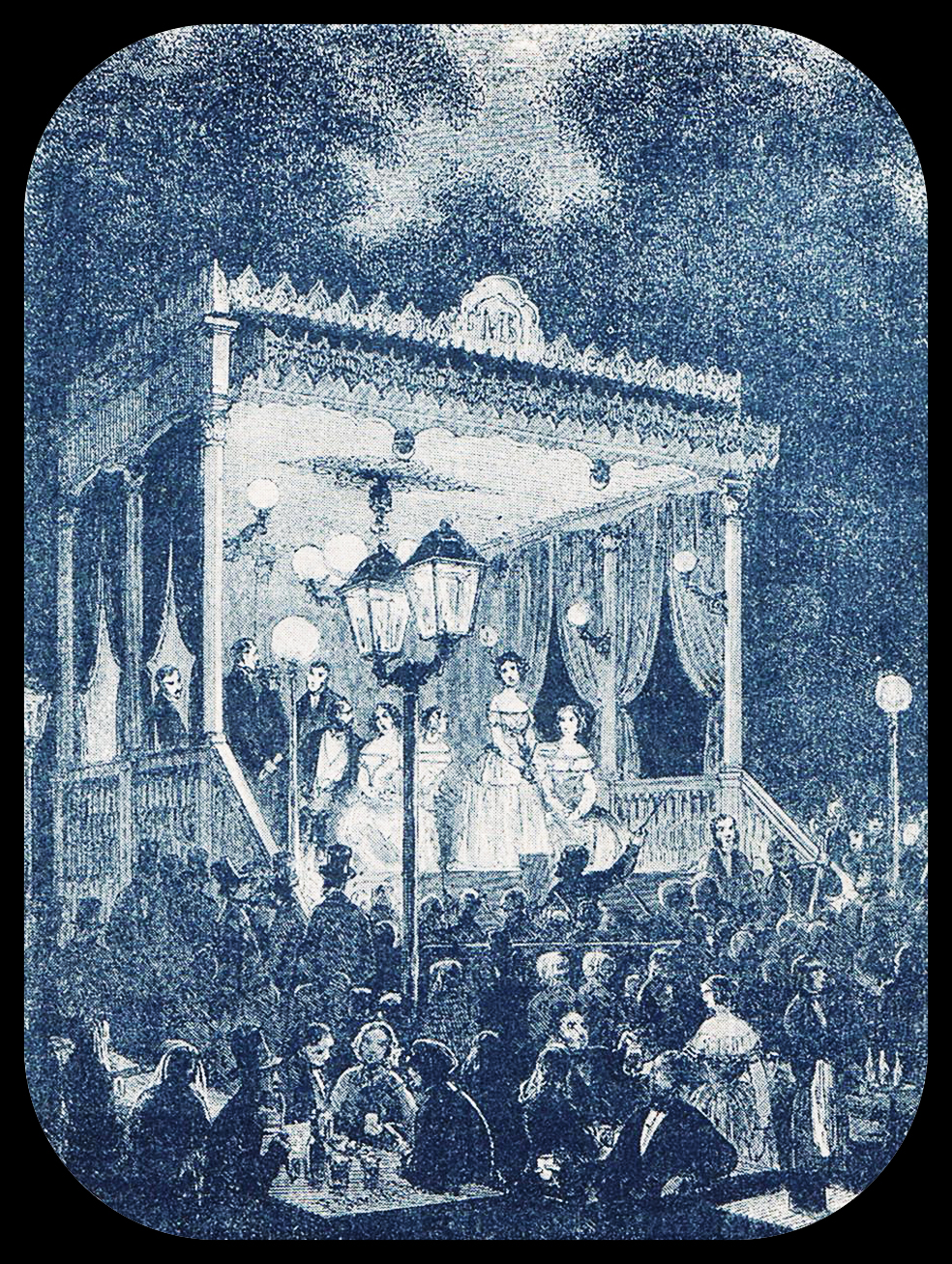

Un café chantant aux Champs Élysées, en 1851.

Auguste de Villebichot

Lise Tautin

Offenbach par André Gill.

Pour les noms des artistes du bandeau ci-dessus, voir notre page Accueil

Recherche ▶ Note : le moteur de recherche interne recensera toutes les pages du site dans lesquelles le nom recherché est cité. Si vous souhaitez lancer une autre recherche consécutive, il suffit de la saisir sur le nom précédent dans la zone de recherche (à droite de la loupe) ci-dessus (rectangle encadré).

Paulus - Mémoires - Chapitre XI

Notes

Voir à Sommaire et notes pour les remerciements et autres renseignements.

Les notes sont en couleur entre crochets ( [...] ).

Les noms en gras et en couleur renvoient vers une page plus complète.

"La Marseillaise des Femmes" - Chrétienno et Judic - l' Eldorado pendant la Commune - J.-B. Clément - Le Café des Ambassadeurs - Le gros Fleury - "J'suis Chatouilleux" - La Corbeille en délire - Villebichot - Lise Tautin - Offenbach - Un mot du papa Doudin - Léa Lini - Une friture bien gagnée.

Un souvenir de l'Année terrible qui vient de s'écouler.

Le 30 août 1870, dans une représentation à la Porte-Saint-Martin, Mlle Agar chantait la Marseillaise des femmes. L'Auteur de cette chanson (une femme), croyant encore, comme tant d'autres, au retour prochain de nos soldats victorieux, disait :

Ah ! plus de pleurs ! Ah! plus de fièvres !

Tout chante, amis, votre retour ;

Français ! buvez ! buvez ! l'amour !

Voici nos fronts, voici nos lèvres...Et les lèvres des spectateurs, affriolés par cette offre de la belle artiste, se tendaient vers la scène. Hélas ! ce n'étaient que des mots.

Quelques mois auparavant, j'avais eu le plaisir d'entendre à l' Eldorado, Chrétienno et Judic dans une charmante opérette d'Armand Liorat, musique de Frédérique Barbier, Un souper chez Mlle Contat [La première avait eu lieu, au même endroit, en 1864].

Les deux artistes y étaient adorables : Chrétienno, parfaite dans la maturité de son beau talent ; Judic, exquise dans son travesti.

Le 15 mai 1871, Perrin, de l'Eldorado, craignant que ce concert ne fût réquisitionné pour les ambulances, - ce qui était le sort d'un grand nombre de théâtres - Perrin s'en fut trouver son camarade Pacra, lui fit part de son idée, et tous deux, sans perdre une minute, coururent chez le poète J.-B. Clément, l'auteur de tant de chansons charmantes et justement populaires, et de plus, membre de la Commune. J.-B. Clément adressa ses camarades à Félix Pyat, délégué au Xe arrondissement, lequel les autorisa à faire, sous leur direction la réouverture de l' Eldorado.

Le samedi 19 mai, ils ouvraient les portes, avec ce programme attrayant, devant une salle bondée de spectateurs, privés depuis si longtemps de leur distraction favorite :

J'étais engagé pour deux mois de cet été aux Ambassadeurs.

Les beaux établissements lyriques des Champs-Élysées ne dataient pas de loin : leur origine était modeste.

Vers 1847, devant la porte d'un café, le Café du Midi, trois planches, posées sur deux tonneaux, figuraient une scène. Sur ces tréteaux, un énorme gaillard, qu'on nommait le Gros Fleury, (il pesait 160 kilos), y chantait des chansonnettes, en grattant une guitare avec une vigueur qui n'avait d'égale que la fausseté des accords improvisés. Petit à petit le public s'amena pour écouter notre homme, tout en buvant de la bière et croquant des échaudés.

L'an d'après, son voisin, le café des Ambassadeurs, inaugurait, lui aussi, le mélange du flonflon et du rafraîchissement. Il enrôlait une escouade de musiciens ambulants, même

l'homme à la vielle, célèbre dans toute la banlieue où il faisait les foires. Ce qui attira le monde et qui fit la fortune des cafés-concerts ce fut cet écriteau placé à la porte : Ici l'on fume. En 1849, le café des Ambassadeurs, confortablement construit, devint le Café-Concert des Ambassadeurs.

Quand j'y débutai, en juin 1871, le directeur était M. Doudin, un vieux finaud, retors au possible, à qui on ne montait pas facilement le coup. Il n'ajoutait guère foi aux réputations élogieuses qui précédaient les artistes et ne s'en rapportait qu'à lui-même.

D'excellente humeur quand le temps était beau, il n'était pas à toucher avec des pincettes quand la baisse du baromètre annonçait fatalement celle de sa recette du soir.

Ce qui m'ennuyait, c'était de chanter au milieu de la Corbeille ; vous, savez, ces débutantes qui garnissaient les sièges au fond et sur les côtés de la scène. Mais d'excellents artistes ne croyaient pas déroger en chantant, entourés de ce bouquet de fleurs vivantes ; je ne pouvais me montrer plus fier qu'eux.

Autre ennui : le jardin, non couvert, était grand et les organes indigents risquaient fort de n'être entendus que par les premières rangées de spectateurs. Mais je comptais sur ma voix généreuse et elle ne me trahit pas.

Il y avait alors comme étoiles Perrin et Marguerite Baudin.

J'avais toujours le même trac de voisinage de Perrin. Je ne pouvais pas essayer de lutter dans le même répertoire. Il me fallait de nouvelles chansons.

Blondelet était régisseur-général et l'établissement. Il me fit (en collaboration avec Baumaine) une chanson, Les Écriteaux, dont la musique était de Ch. Pourny. C'était une scène de satires, d'où la littérature était absente, mais que des mots à l'emporte-pièce rendaient vigoureuses, surtout avec la fougue convaincue que j'y apportais.

Pendant un mois je fus certes applaudi, mais contesté aussi pas une partie du public. Il fallait dans ce jardin, non encore couvert, des voix tonitruantes et des chansons pour ces voix-là.

Perrin trombonait des couplets faits exprès pour ce milieu. Les miens étaient d'un tour trop délicat pour lutter avec eux.

J'avais appris une chanson qu'avait créée Arnaud, à l' Alcazar. C'était "J'suis Chatouilleux !" [Francis Tourte et Victor Robillard, 1869] Il s'agissait d'un jeune paysan bébête qui contait les péripéties de sa nuit de noces. J'avais travaillé mon personnage avec ardeur et trouvé un effet qui fut énorme et me valut ce succès auquel j'aspirais et que je n'avais pu encore décrocher depuis mon entrée aux Ambassadeurs. Je répétais plusieurs fois avec une sorte de gloussement joyeux : sa jupe et son corset oh ! oh ! oh ! et je finissais par un éclat de rire, en gamme chromatique, tellement contagieux que le public se tordait littéralement.

Vous pensez bien que la Censure n'avait pas eu connaissance des petites modifications apportées, par moi, au texte de l'auteur.

Le public s'emballa ! La Corbeille était en délire ! Le régisseur, de la coulisse, avait beau rappeler ces dames à la tenue, aux convenances, un fou de rire les avait empoignées, elles se tordaient, se livraient à des contorsions, à des ploiements de tailles qui ne nuisaient pas à leurs attraits ainsi qu'en témoignaient les jumelles de la salle.

Blondelet, voyant ses prières dédaignées, avait sorti le calepin et inscrivait furieusement des amendes aux chanteuses de la Corbeille qui, n'en pouvant plus, s'éclipsaient l'une après l'autre de la scène. Les spectateurs, amusés au possible, me rappelaient avec frénésie.

Une amie vient me voir dans ma loge. Elle est accompagnée d'une ravissante femme qui tient à me féliciter de mon succès. C'est Lise Tautin, qu'Offenbach avait découverte à Bruxelles simple petite grisette, férue de théâtre et possédant des qualités artistiques que le vieux fouinard devina tout de suite.Elle fut la belle Eurydice d'Orphée aux Enfers et précéda la Schneider comme grande étoile d'opérette. Quand elle lançait son fameux : Évohé ! Bacchus est roi ! les spectateurs se pâmaient ; au pas de cancan échevelé qui dévoilait le galbe harmonieux de ses jambes, c'était du délire !

Elle devait s'éteindre bientôt, à Bologne, en 1874, déjà presque oubliée. Quelle fumée que la gloire des artistes de théâtre !

J'avais conquis le grade d'étoile en second. Tout de suite après Perrin ! ô joie ! Le papa Doudin, rayonnant, me congratula. Le bruit se fit autour de mon nom. Si bien que la direction de l' Eldorado me proposa en engagement progressif pour plusieurs saisons d'hiver. J'acceptai ; je signai. J'allais avoir ma revanche espérée, car j'y pensais toujours sans en parler jamais. Les auteurs venaient à moi. Villebichot, le chef d'orchestre, insistait pour me faire apprendre une chanson militaire d'Isch-Wall, dont il avait fait la musique, Trifouillard le brosseur. J'eus beau lui faire observer que le genre soldat ne m'était pas familier.

- Vous êtes apte à tout - me répondit-il - essayez.

Je l'écoutai ; ça me valut, après un mois passé à piocher mon Trifouillard, un très gros succès encore. J'étais arrivé à donner à ma voix l'ampleur nécessaire pour être entendu au bout du jardin et même au dehors : j'avais décroché le brevet supérieur de chanteur en plein vent ! Et pendant trente années, trente saisons d'été, j'ai connu l'enivrement des bravos de ce bon public parisien qui m'a traité en enfant gâté !

Pendant une des soirées où je triomphais, il arriva que le papa Doudin, entrant à la Régie, y trouva X, un artiste de sa troupe en train de courtiser la femme de chambre d'une camarade.

- Eh bien ! ne vous gênez pas ! Comment ! X, vous n'êtes pas honteux - une servante !

X se redressa avec dignité :

- Je place mon affection où je veux !

- Possible ! répliqua le père Doudin, mais la première fois que vous la placez dans la régie, je vous fiche à l'amende !

À l'Eldorado, débuts d'une très jolie jeune femme, Léa Lini. Elle est exquise dans sa chanson Les Regrets de Mignon [ Villemer, Delormel, Boissière]. Nous la retrouverons bientôt, à mon côté, jouant l'opérette, avec un brio séduisant. [Il s'agit de la seule mention de cette interprète dans les mémoires de Paulus.]

Je partis de nouveau, à Toulouse, au Jardin Oriental, pour quinze jours. Le temps était froid et pluvieux. Il fallait lutter contre les intempéries de la saison qui s'annonçait exécrable pour un concert à ciel ouvert. Le public attendait, naturellement, monts et merveilles de son chanteur favori qu'il avait déjà tant fêté, à deux reprises.

Après "Les Cocardiers", de retentissante mémoire [voir au chap. 7], il fallait servir un autre pétard aux oreilles blasées des Toulousains. J'avais déniché ce pétard, sous la forme d'une chanson satirique, inspirée par les événements que la France venait de subir. Elle avait pour titre les Blagueurs ! L'auteur était Philibert [parolier des Pompiers de Nanterre] qui avait déjà produit un nombre de chansons à succès, et la musique, fort belle, de A. Dubost [V'là l'tramway qui passe], un compositeur plein de verve et d'idées qui, sous son nom ou sous le pseudonyme de Byrec [La femme athlète, Je suis pocharde...], a fait quantité d'œuvres charmantes et applaudies.

L'effet produit par les Blagueurs fut énorme, mais se manifesta diversement. Les partisans de l'empire voulurent renouveler le scandale des Cocardiers, mais leur nombre n'était plus bien grand. Sedan avait passé par là. Il y avait trop de deuils dans les cœurs, et trop de haines contre le régime tombé.

Une aventure plaisante m'arriva qui aurait pu me coûter cher ! Un Toulousain ami de mon camarade Provost (l'homme aux cent têtes) qui chantait alors au Pré-Catelan, nous convia à manger une friture dans une auberge située à quelques kilomètres de la ville, sur les bords de la Garonne.

Le lendemain à dix heures, notre homme venait nous prendre chez nous, avec une voiture et son cocher, armé d'un parapluie.

J'ai remarqué qu'à Toulouse, tout cocher est doublé d'un parapluie, quelque beau temps qu'il fasse.

Au trot rapide de deux vaillants tarbais, nous atteignons l'auberge. L'endroit était pittoresque et charmant.

Le patron empressé, nous propose un menu varié.

- Et la friture ? - nous écrions-nous.

- Vous n'avez pas commandé à l'avance ; il n'en reste plus.

- Mais, il y a là-bas des pêcheurs, ils doivent en avoir ?

- Sans doute - fait le patron embarrassé - seulement, ils sont de l'autre côté, à cinq cents mètres ; ils ne viendront pas.

- Nous allons bien voir.

Et courant au bord du fleuve, je les hèle à pleine voix.

- Avez-vous de la friture ?

- Oui, répond une voix lointaine.

- Apportez-là !... vous aurez cent sous.

- Impossible !... venez la chercher.

- Je vous l'avais bien dit fait l'aubergiste. Ils pêchent en fraude et ne s'exposeront pas à venir ici.

Et pas de bateau de notre côté !

- Qu'à cela ne tienne ! je vais aller la chercher.

On veut m'en dissuader ; peine perdue. On n'empêche pas un basque de faire ce qu'il a imaginé sous son béret même quand ce béret est un chapeau de paille.

Je me dévêts et enfile un caleçon de bain. Je me fais attacher une serviette à la ceinture, avec nouée dans un coin, la pièce de cinq francs qui doit séduire les pêcheurs. Excellent nageur, je traverse la Garonne, sous les regards anxieux de mes amis, et j'arrive auprès des pêcheurs, ébaubis de mon acte.

Ils me livrent une friture superbe - moyennant les cent sous - et ravis de la bonne aubaine, m'enveloppent les poisons dans la serviette et me la renouent soigneusement autour des reins. Je me remets à l'eau, nageant avec sagesse et méthode, sans dépenser mes forces inutilement. J'étais déjà au milieu du fleuve quand, soudain, je sens ma serviette aux poissons qui glisse de ma ceinture et descend à mes jambes qu'elle enserre, paralysant leurs mouvements. L'effroi me saisit ! Mes bras se fatiguent dans des efforts stériles !... Je me sens perdu !... je hurle :

- Au secours ! Au secours !... je me noie !

Personne n'aurait pu me secourir en temps. Un peu de sang-froid me revient. Je me tourne sur le dos, je fais la planche, et je me laisse aller au courant, tout en obliquant sur la rive espérée que j'atteins au bout d'une heure, à deux kilomètres plus bas, éreinté, à bout de forces, mais triomphant !... la friture était intacte !... Quelle fête on me fit !...

Ce soir même, au Jardin Oriental, ma voix claironnait comme si elle n'avait pas failli s'éteindre à tout jamais dans la Garonne.