SOMMAIRE & NOTES |

||

01 |

02 |

03 |

04 |

05 |

06 |

07 |

08 |

09 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

|

Pour télécharger le texte au complet - avec photos et notes partielles (format PDF)

Voir ici.

Si vous ne possédez pas le logiciel Acrobat Reader (gratuit - de la firme Adobe Systems Incorporated) qui permet de visualiser les fichiers écrits dans ce format, Voir ici.

Paulus et Henriette Bépoix

L'Estaminet Lyrique en 1849

Crouzet

Madame Lagrange

Pichat

Blockette

Lucile Chassaing

Pour les noms des artistes du bandeau ci-dessus, voir notre page Accueil

Recherche ▶ Note : le moteur de recherche interne recensera toutes les pages du site dans lesquelles le nom recherché est cité. Si vous souhaitez lancer une autre recherche consécutive, il suffit de la saisir sur le nom précédent dans la zone de recherche (à droite de la loupe) ci-dessus (rectangle encadré).

Paulus - Mémoires - Chapitre XXVII

Notes

Voir à Sommaire et notes pour les remerciements et autres renseignements.

Les notes sont en couleur entre crochets ( [...] ).

Les noms en gras et en couleur renvoient vers une page plus complète.

Mort de Darcier - L'Estaminet lyrique en 1849 - Le Pain et les officiers - À l' Alcazar d'Hiver - Paulus et Bépoix - Labat et Donval - Crouzet - Villemin - Mme Lagrange - Thérésa - Un mot de Got - "Je me rapapillotte" - "La Gardeuse d'ours" - Pichat - Blockette - La tournée de Schürmann en Espagne et en Portugal - Lucile Chassaing - Piteux résultats ! - Hobert et Lehmann - Mon culte pour les souvenirs.

L'Art lyrique vient de faire une perte irréparable ! La Chanson est en deuil ! Darcier est mort ! Il laisse un souvenir impérissable, cet élève de l'illustre professeur Delsarte. Par son intelligence, sa passion du Beau, son travail obstiné, il avait atteint un sommet où nul n'a pu encore le remplacer. Diseur exquis, pathétique, dramatique ; chanteur hors de pair, à la voix tour à tour tendre, ironique, vengeresse, il enthousiasmait les foules quelles qu'elles fussent. Une anecdote rétrospective pour montrer quelle puissance il avait sur le public.

C'était le 15 juin 1849. La Révolution grondait par les rues. Il chantait alors à l'Estaminet lyrique, du passage Jouffroy. Le directeur avait obtenu du préfet de police, Carlier, la permission de rouvrir ses portes à la condition qu'on ne chanterait dans son concert que des chansons sans caractère politique, ni social. Ce soir-là, les officiers, campés sur le boulevard, envahirent la salle. Darcier, en les voyant, eut un mouvement de colère ; il ne les aimait pas alors, parce qu'à ses yeux ils représentaient la Réaction. Son tour venu, il dit à l'accompagnateur :

- Je vais chanter Le Pain.

- Y penses-tu ? Devant ce public-là ?

- F... moi la paix ! tu vas voir.

Il entonne alors la belle chanson de Pierre Dupont. Le premier couplet va bien ; on applaudit le merveilleux chanteur. Puis il dit le deuxième :

La faim arrive du village

Dans la ville, par les faubourgs.

Allez donc lui barrer passage

Avec le bruit de vos tambours ?

Malgré la poudre et la mitraille

Elle traverse à vol d'oiseau,

Et, sur la plus haute muraille

Elle plante son noir drapeau

On n'arrête par le murmure

Du peuple, quand il dit : "J'ai faim !"

Car c'est le cri de la Nature :

Il faut du pain !Tous les officiers s'étaient dressés, non courroucés, mais enthousiasmés !

Le geste provocateur de Darcier sa voix fulgurante, ses yeux pleins d'éclairs menaçants, avaient produit un effet tout autre que celui qu'il attendait. Commandants, capitaines, lieutenants, fascinés, galvanisés, des mains et ne trouvant pas ce moyen d'applaudir suffisant, frappaient de leurs sabres les tables de marbre qu'ils brisèrent !

Et Darcier étonné, mécontent peut-être, disait tout bas à l'accompagnateur : - "C'est un four !... moi qui pensais être sifflé !"

Pendant que se déroulaient les péripéties du procès avec Régnier, je donnai quelques représentations à l' Alcazar d'Hiver. J'y avais déjà chanté l'an d'avant et on m'y avait même alors photographié dans une saynète avec la jolie Henriette Bépoix. C'était sous la direction Morainville. Maintenant l'Alcazar est dirigé par MM. Labat et Donval.

Donval est le mari de Thérésa : un beau grand garçon, aimable et sympathique. Labat, un ancien chanteur, soigne admirablement la partie artistique de la maison. Connaisseur, très compétent, il nous prodigue les bons conseils, ne cessant de répéter : "Soignez le diaphragme ! il n'y a que ça !"

Parmi les artistes : Marthe Lys, et une mutine débutante, Crouzet, favorite des loges et des fauteuils qui acclament son minois charmant. La pauvre enfant, après nous avoir quittés pour l'Ambigu et les Variétés, est morte dans toute la fleur de sa jeunesse.

Villemin, comique de talent. Il a en ce moment un grand succès avec la scie connu :

Nous faisons de la poésie

Anastasie (bis)

Nous faisons de la poésie

Anastasie et moi !Mme Lagrange, une forte chanteuse, interprétant les airs de Répertoire et les grandes valses chantées. Voix et physique généreux.

Et enfin la grande Thérésa ! Ah ! les critiques ne l'appellent plus, comme jadis, la Patti de la chope, la Rigolboche de la chanson ! Elle a agrandi son répertoire et ajouté une corde d'airain à son luth joyeux. Elle chante et dit à présent, avec une autorité superbe, des œuvres tendres, patriotiques, sociales, dramatiques.

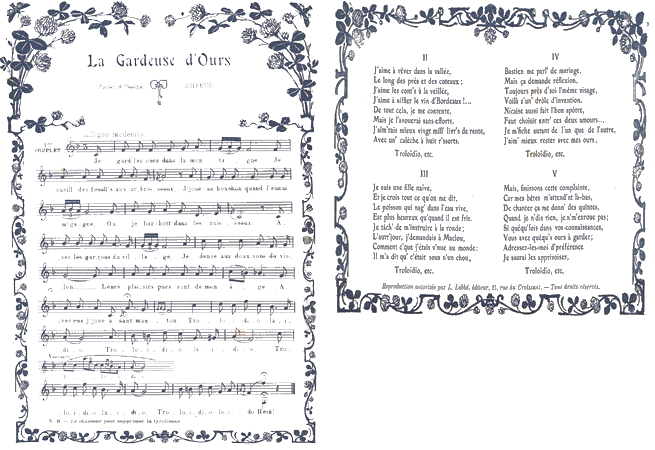

C'est une nouvelle révélation, et cependant elle n'a pas abandonné les hilarantes chansons d'autrefois. Les Canards tyroliens alternent avec Le bon gîte ; La glu, de Richepin (musique de Fragerolle) succède à C'est dans l'nez qu'ça m'chantouille. La Femme à barbe et La Gadeuse d'ours viennent redonner le sourire au public ému par La Terre, de Jules Jouy et Voilà ce que dit la Chanson d' Octave Pradels (musique de Lucien Collin).

Il faut l'entendre dans le Bon gîte ! Quelle ampleur de diction ! La chanson de Paul Déroulède, a été mise en musique par Gustave Michiels, actuellement chef d'orchestre ici.

Quelle superbe artiste ! Elle prouve une fois de plus que le café-concert est une école de bonne diction, ce qu'on feint trop d'ignorer.

Il faut savoir bien dire pour se faire écouter d'un public qui tient à comprendre du premier coup et ne veut pas avoir à deviner. Il n'y a que ceux et celles sachant prononcer, qui ont atteint la célébrité.

Got, l'illustre comédien des Français, professant au Conservatoire, dit un jour à ses élèves : "Si vous voulez apprendre à prononcer et à phraser, allez en face."

En face, c'était l'Alcazar d'Hiver et Thérésa y chantait !

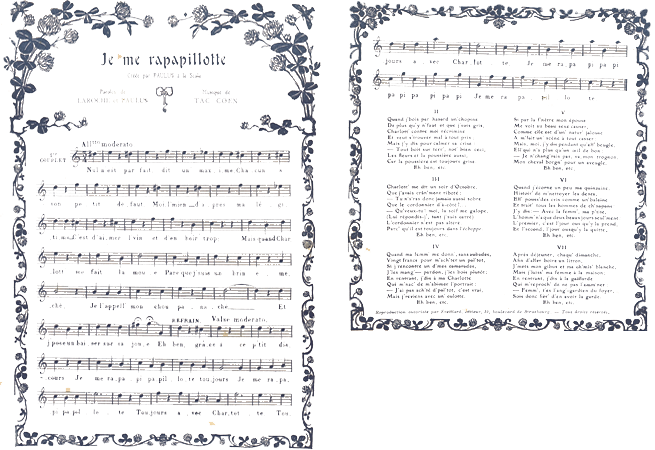

Mes représentations y furent excellentes. J'y chantai, outre mes chansons en vogue, Je me rapapillotte, L'huissier galant et La jambe à Mme Galuchard, et j'y dis un monologue de Gleize, Diou bibant ! qui fit un gros effet.

Sur cette scène de l'Alcazar d'Hiver, que revivifiait Thérésa, de toute la puissance de son talent, avaient passé nombre d'illustrations entr'autres Albert Glatigny. Le célèbre poète y avait dit de ses beaux vers et fait des improvisations.

C'était une des étapes de sa vie de bohème, que Lucien Roulant (régisseur à la Scala, sous le nom de Valu, un déclassé aussi) a chanté dans une jolie ballade :

Ainsi qu'un vol de moineaux francs,

Parfois au milieu des cités

Nous faisions halte. Les souffrants,

Les pauvres et les irrités

Oubliaient leurs adversités

Devant nos jeux, où les tyrans

Et les sots étaient souffletés...

Glatigny marchait dans nos rangs.

À la Scala, un Paradis en délire hurle :

- P'ccchat !... P'ccchat !... P'ccchat !...

Et, souriant, frétillant, réapparaît P'ccchat... ou plutôt Pichat, la coqueluche du public qui aime la danse, depuis le menuet corrigé du XVIIIe siècle jusqu'au chahut dernier cri des Alphonses de la barrière du Combat.

Ce petit lyonnais - deuxième danseur-comique au concours de l'école de danse du Grand Théâtre - est très bon dans ses transformations et ses binettes cocasses. Sa danse soulève l'enthousiasme des titis et s'il tarde à venir bisser et trisser, les formidables P'ccchat !... P'ccchat !... P'ccchat !... vont réveiller les commerçants dans les maisons d'alentour.

Sera très applaudi nombre d'années, puis, un vilain soir, en bondissant trop consciencieusement pour plaire à son public ravi, il se déboîtera le pied et devra quitter la scène en regrettant les rappels étourdissants, les P'ccchat, P'ccchat qui gonflaient son cœur d'aise.

À ses côtés la jolie Blockette est applaudie.

De l'innombrable famille des Bloch, opérant sur toutes les scènes de la Capitale, elle est la plus gentille (au physique, s'entend). Les plus belles jambes de la Scala ! Très bien costumée toujours, disant avec une mignardise gracieuse, elle a du succès auprès du public et paraît être adorée par la Claque, dont les battoirs entrent en branle avec furie, dès qu'elle a fini sa chansonnette.

En 1885, je fis la tournée d'Espagne et de Portugal avec l'impresario Schürmann. Un joli coco dont j'ai gardé le plus exécrable souvenir ! On m'avait conseillé de me méfier de lui. mais bah ! il venait de faire d'autres tournées avec Coquelin, Jeanne Granier, Sarah Bernhardt et Judic, et j'étais tout fier de succéder à ces illustrations du théâtre.

J'avais 400 francs par jour, défrayé de tout ; un traité pour deux mois ; je devais fournis un numéro de chant pendant les entr'actes. Troupe, assez médiocre, dont l'étoile était Lucile Chassaing.

Nous partons et franchissons la frontière en évitant la quarantaine imposée à cause du choléra qui sévissait alors. Nous arrivons à Madrid où on devait jouer au théâtre de la Zarzuella. Ce jour-là, il y avait course de taureaux ; le roi Alphonse XII devait y assister. Schürmann nous invite à y aller ; je refuse d'abord, de peur d'être fatigué le soir, puis je me laisse entraîner. Corrida splendide ! Lagartijo et Fascuello firent merveille, mais moi je ne le fis pas le soir. Brisé par les émotions de la journée, impressionné par les tueries, j'étais malade. Mazzantini, le grand matador, vint me voir avant la représentation ; il m'encourageait à dominer mon malaise, et mon frère qui m'avait accompagné depuis Bordeaux me disait : "Le roi est dans la salle ; il est venu pour t'entendre, il faut chanter quand même !" Alors le trac s'ajouta à ma souffrance.

Schürmann était furieux ; il croyait à un mal simulé, il tempêtait dans les coulisses. Faisant appel à tout ce qui me restait d'énergie, j'entrai en scène et je chantai Les chanteurs peints par eux-mêmes. La voix sortit assez bonne, mais éreintée, je n'étais pas en possession de mes moyens. Le public, déjà mal disposé par une comédie qu'on venait de lui servir, me trouva mauvais. Le lendemain la Presse madrilène nous sabra impitoyablement. Schürmann ne me pardonna pas cette défaillance et, dès ce jour, il me fit subir tous les affronts imaginables.

Il fallut donner les dix représentations convenues avec la direction du théâtre. Les pièces, d'un tour léger, genre Palais-Royal, ne purent sauver la situation. L'étoile de la troupe de comédie, Lucile Chassaing, bien que fort jolie, n'arrivait pas à racheter la médiocrité du répertoire, et j'en étais doublement désolé, pour elle, ma compatriote bayonnaise, qui m'était fort sympathique, et pour moi qui aurais bénéficié de son succès compensant pour le public celui qu'il ne m'accordait pas.

Pourtant dans les derniers jours je me ressaisis un peu. Judic qui m'avait précédé à Madrid avait emballé avec un petenerra (chanson espagnole). Avec l'aide de mon frère, Carlos Habans, qui parlait très bien l'espagnol, j'en appris une à la hâte, Ay Manolé, la chanson du jour. J'y fus déplorable mais le public me sut gré de ce bon vouloir.

Schürmann était de plus en plus furieux ; les recettes ayant été archi-mauvaises. Ce début promettait un désastre pour la journée ; je demandai la résiliation à laquelle mon traité me donnait droit, par suite d'un retard dans ses paiements. Schürmann refusa et menaça de la police qui, paraît-il, intervient là-bas dans ces sortes d'affaires. Mon frère me tranquillisa, connaissant les lois du payas et, sur son conseil, je demandai une audience au Gouverneur de Madrid qui nous reçut à... quatre heures du matin, écouta mes griefs et exigea de Schürmann, écumant de colère, qu'il me réglât sans retard.

Une fois dehors, l'impresario m'injuria ; je lui fis constater le développement de mes biceps ; il n'insista pas, mais m'envoya ses témoins. Je constituai les miens et j'attendis. Il se contenta de m'envoyer mon argent et l'ordre de continuer la tournée avec lui. Il était dans son droit, cette fois, j'obéis... et nous voilà partis pour Lisbonne.

À Lisbonne, la publicité avait été bien faite ; la location était superbe ; gentil petit théâtre, bon orchestre, public aristocratique. Une vraie représentation de gala que cette première ; le roi et le duc de Bragance y assistaient. Le Schürmann exultait, courbant l'échine au contrôle devant tous les nobles arrivants. Nous nous moquions tous de ce plat juif hollandais, car tous, nous le détestions.

Ça marche très bien. Le duc de Bragance tint à ce qu'on me présentât à lui. J'étais alors dans ma loge, vaquant à ma toilette, en gilet de flanelle. Je demandai qu'on m'accordât dix minutes pour me mettre en état de me présenter devant Son Altesse. Mais Schürmann eut le malheur de venir m'ordonner de me dépêcher. Sa vue m'horripilait toujours, je l'envoyais au diable ; les injures échangées me firent encore perdre quelques minutes et la présentation n'eut pas lieu.

Mon succès fut grand et la Presse me complimenta chaleureusement. Mais les jours se suivirent et ne se ressemblèrent pas. La caisse de Schürmann fut vite à sec. Que fit-il ... Sans me consulter, il me céda, pour 800 francs au directeur d'un Crique qui contenait 14 000 places et qui m'afficha pour le surlendemain. Notre traité lui donnait le droit de le faire. J'en fus tellement affecté qu'une éruption de boutons, clous, furoncles, tout le tremblement ! se déclara. Mon frère, effrayé, courut chez notre consul, M. Sylva, qui me fit admettre d'urgence à l'hôpital français. On m'y larda de coups de bistouri. Il fallait y rester quinze jours, mais les comédiens de Schürmann se trouvaient, de ce fait, sur le pavé. Leurs traités disaient qu'en cas d'absence ou de maladie de l'impresario ou de l'étoile les traités étaient suspendus. Était-ce assez léonin !

M. Sylva m'engagea à chanter quand même, malgré mon état, pour sauver la situation de camarades qui allaient se trouver sans pain et sans gîte. "Je chanterai, coûte que coûte" lui répondis-je.

Et le surlendemain je me présentai sur la scène, le bras en écharpe. La salle était comble ; je dus chanter, ou plutôt hurler, dans cet immense amphithéâtre de quatorze mille places, accompagner par... un piano ! Le public, qui ne comprenait pas un mot, criait toujours : bis ! espérant arriver au morceau sensationnel qui le satisferait. Mon frère courut me chercher d'autres chansons à l'hôtel. En attendant, je dis des monologues, encore moins compris. Je restai en scène toute une heure ! Puis je rentrai tout droit à l'hôpital, fourbu, anéanti, mais la recette avait été superbe et les camarades étaient sauvés.

Huit jours après, nous prenions le bateau qui nous rapatriait ; sauf Schürmann, conspué partout et par tous. Je ne l'ai plus revu.

Rentré à Paris, je contai mon histoire à Aurélien Scholl qui écrivit une chronique cinglante, contre Schürmann, dans l'Écho de Paris. Cet affreux juif nous fit un procès, mais Me Doumerc, mon avocat, demanda la caution Judicatum solvi qu'elle eût été réduite à 1 200 francs, il ne put la fournir, l'affaire en resta là.

Depuis, le Schürmann a été fait chevalier de la Légion d'Honneur !!!

Ils sont nombreux, au concert, les artistes qui ont eu un jour l'idée, homme et femme, de s'associer pour jouer des saynètes ou chanter des duos et qui, satisfaits de leur collaboration, ont complété cette union artistique par une union plus intime consacrée par M. le maire.

J'ai rencontré souvent dans mes tournées un de ces couples et celui-ci très sympathique. C'étaient les duettistes Hobret-Lehmann.

Hobret est bon diseur, comédien, Lehmann a une fort jolie voix et elle est adroite. C'est à la Scala, sous la direction de Mme Roisin, qu'ils se sont connus et appréciés. Par un labeur opiniâtre, ils ont acquis une honorable notoriété. Ils avaient même fait une petite pelote, mais les artistes savent mieux gagner l'argent que le garder. (J'en sais quelque chose !). Ils ont dû reprendre le harnois du travail et continuer de plus belle à chanter leurs duos comiques où ils sont toujours excellents. Ce sont de bons camarades. Ils ont un grand fils de vingt-trois ans qui a déjà fait du théâtre; il devra réussir : bon sang ne peut mentir.

Au temps de ma prospérité, en mon hôtel de Neuilly, j'avais la manie d'offrir aux camarades moins fortunés que moi, et après le déjeuner, de choisir dans ma garde-robe qui regorgeait de costumes, tout ce qui pourrait leur plaire, leur être utile. Mais quand ils avaient fait leur choix, il se trouvait toujours que c'étaient justement des effets dont je ne voulais pas me séparer.

La vérité, c'est que toutes ces défroques étaient des souvenirs pour moi et je ne pouvais me résoudre à les voir partir.

Léon Garnier et Maurel furent souvent les victimes de cette manie, et l'un d'eux, Léon Garnier, a conté plus tard dans la Revue des concerts, une de leurs visites chez moi.

Je le laisse parler.

"À l'Alcazar d'Été, chaque fois que Paulus nous apercevait, Maurel et moi, en costume de scène, il ne manquait pas de nous dire.

- Mais, sacrebleu ! vous êtes habillés comme des singes. Qui est-ce qui m'a fichu des artistes comme ça... Vous avez l'air de chanteurs des rues. Vous n'avez donc pas d'autres costumes... Mais venez donc un jour chez moi, j'ai un grenier bondé de pantalons, d'habits, de perruques et de chapeaux. Venez donc choisir ce qu'il vous plaira.

Or, un jour que nous étions chez lui, après avoir copieusement déjeuné ensemble, Maurel me fait de l'œil comme pour me dire :

- Maintenant, tapons-le aux costumes.

-................?

- Mais, comment donc ! mes enfants; montez au grenier avec moi.

Il ne nous avait pas trompé. Dans une vaste mansarde étaient étalés ou jonchaient à terre toute une ribambelle de vêtements de toutes sortes et de toutes nuances.

Je m'emparai d'un superbe habit bleu, à boutons d'or.

- Oh non!... pas cet habit, me dit-il... il est tout neuf et je m'en sers...

- Moi, je prends cette culotte à pont, demanda Maurel.

- Oh non ! pas cette culotte. Elle est vieille, c'est vrai; mais c'est une relique. C'est la culotte avec laquelle j'ai débuté, et, pour rien au monde, je ne m'en séparerai.

- Qu'à cela ne tienne, je vais toujours prendre cette veste de soldat.

- Oh non ! Ignorez-vous que je vais en avoir besoin dans la prochaine revue ?

- Alors, donnez-moi ce gilet.

- Impossible ! je le tiens de mon père.

Bref, quand nous partîmes de chez lui, savez-vous ce que nous emportions en fait de costumes ....

Chacun deux paires de gants en coton !"

Un ressouvenir de Mialet, ce fort ténor, dont on se rappelle les naïvetés légendaires.

Ce grand garçon, taillé en hercule, fort comme un bœuf et doux comme un agneau, vous avait des réparties à renverser un... ministère.

On parlait de 1870 devant lui, et comme il voulait prendre part à la discussion, quelqu'un lui dit :

- Mais ne parle donc pas de ça, toi, en 1870, tu n'étais pas encore au monde ...

- Té, je n'étais pas au monde.

"Seulement, j'étais avec Garibaldi ; nous nous sommes battus trois jours à la file, et j'ai reçu une balle prussienne qui m'a fracturé le bras à la fameuse bataille de...

"Comment appelles-tu donc ce petit pays près de Dijon où l'on fabrique de la moutarde ?

- À Bornibus !

- Oui, c'est cela. J'ai été blessé à Bornibus...